62 天皇も王権の首長だから語り部が必要なのだし、同様に、出雲にもほかの国々 にも王権の歴史や王権の系譜を語り継ぐ語り部がひつようであった。 王が王であるための、王権が王権として存在するための1つの装置が語り部 だということである。 こうした王権の維持装置としての語り部は、神語りあるいはフルコトと呼ばれる 固定的な詞章を暗記し、それを祭祀の場で音声によって語り伝えるという だけではなく、そうした聖なる言語表現を「呪力あるもの」にする力を もたねばならない。 それがおそらく、語り部が巫覡としての側面を持つ理由である。そして、 語り部によって唱えられることで、詞章は呪力を帯びるのである。 ことばが呪力を持つためには、言葉自体の装い、神語りになるためのさまざまな 様式や表現形態を整える必要がある。 63 語り部や古老のように、王権に隷属したり、土地に定着したりして伝承を語る者たち に対して、共同体から浮遊し巡り歩く者たちがいる。それが「乞食者(ホカヒビト)」 と呼ばれる存在である。この巡り歩くホカヒビトを古代の伝承者としてどのように 位置づけられるかといえば、彼らは、共同体から離れた、あるいは離された 存在であり、それゆえに語り手が根源的にもつ外部性をより鮮明にせざるを えなくなった、そのような存在である。 また一方で、国家は地方から優れた語り手や歌い手を集め、宮廷の儀礼などに かかわる芸能集団を組織しようとする。日本書紀に次のような記事がある。 「各国に対して、いわく所部くにうちの百姓おおみたからの能く歌ふ男女と伎人 を選びて貢上たてまつれ」 「諸の歌男、歌女、笛吹くものは、すなわち己が子孫うみのこに伝えて、歌笛 を習わしめよ」 こうした人々が宮廷に召し抱えられていくということと、ホカヒビトが国家あるいは 基層の共同体から離れた存在として巡り歩くことは、構造的に言えば、同じである。 伎人も歌をうたったり、笛を吹いたりする人も、滑稽な技を演じるものも、神の立場 に立ちうる存在として、その力能はホカヒビトと変わらない。そこにあるのは、 国家の内部に抱え込まれるものと外部にさすらう者との違いがあるだけだ。 もっとも、原初的な存在として、共同体には、「古老」たちがいた。 諸国風土記に遺された古老相伝旧聞異時をはじめとしたさまざまな伝承群の背後には、 ここに紹介したような語り手たちの姿が見え隠れしている。そして、それら語り手たち によって持ち伝えられた伝承の一端が比呂られ文字に写されて、今、我々の前に置かれ ている。 148 日本海にはヤマトを中心とした文化圏とは別の「日本海文化圏」とでも呼ぶべき 領域が存在し、大きな力を持っていた。 海を介してつながる出雲と高志の緊密な関係が浮かび上がる。 また、その奴奈川の地を経由して、タケミカタが諏訪のちに逃げるという国譲りの 神話で語られる神話も、日本海を通した出雲、高志、諏訪のつながりを秘めて 語られる。 古事記の出雲神話を読むと、出雲という世界の広がりがよく見渡せるのであり、 そこに古代の日本列島における人と物との交流が見えてくる。 それはヤマトを拠点として街道によって中央と地方をつないで構築された律令的な 国家像からは見いだせない在り方である。そうした古代の真相が古事記の神話から みえてくるのであり、それこそが出雲神話の重要性である。 176 ヤマトに隷属し、アマテラスの子孫とする系譜を持つ出雲国造の手になると考えれば、 出雲風土記のほうこそ国家的な性格を持つといえるのである。それゆえ、 日本書紀と同様、出雲風土記には出雲の国の神の繁栄と服属を語る神話は存在しないの だと 見ることもできる。それに対して、出雲的な日本海文化圏を背景として語られる 古事記の出雲神話こそが、出雲の土着的な性格を温存しているのかもしれない。

2016年8月30日火曜日

風土記の世界

無常感

しかし、小さいころの無常観とは自分にとって何だったのろうか、特に、ここ3,4年 絶えず現われては消え、また何か心のどこかを叩かれると頭をもたげ、しばらく悩ます 厄介なものともなっていた。小さいころの思いには、「無常」という言葉も分からず、 母の死と父の挫折による無気力な老人への変貌が直接に心に沁み込み、茫洋とした やりきれなさ、寂しさから来たものであり、それは無常感に近いものであった のだろう。 人が人生の中で統制または変化できない四つの真、すなわち、生・老・病・死という 4つのことに直面しなければならない。病で死に至った母親、50代でありながら すでに無為の老人と化した父親、「今までの楽しい生活が常ならず、暗い淵へと 流され行く自分」、避けえないとの思いはあるものの、それらを受け入れられない 自分への不満、いらだち、そのギャップへの苦悶だったのかもしれない。 だが、長じては、その意識も変わり、日本文学などで見られる無常の考えの、 例えば「桜」や「人の命」、あるいは、方丈記の「物理的な変化」 や平家物語の中で見られる「時間的な変化」などと言ったそれぞれの現象に対する、 情緒的な意識が強くなった。さらに「無常」が変化するものであれば、自分に とって良いものともなる、という考えに変じてきた。 それは、鴨長明の「方丈記」 「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、か つ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如 し」とは違い、吉田兼好の「徒然草」の 「つれづれなるまゝに、日くらし、硯(スズリ)にむかひて、心に移りゆくよしなし事、 、、」 や、「ひとり燈火のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするこそ、こよなう 慰むわざなれ。文は文選のあはれなる卷々、白氏文集、老子のことば、南華の篇。 この國の博士どもの書けるものも、いにしへのは、あはれなる事多かり」などの 無常ゆえの美しさ、その無常を楽しんで、人生を楽しんだものでもない。それは 社会に入っての自分の行動から言えば、あえて「積極的無常観」といえる かもしれない。 それは、仏教で言う「諸行無常」、元来万物流転してやまないという単純な意味 であるが、の底流にあるものであるが、一般的な「人生ははかりがたい」という 悲観的な意味とも違った。 それは、「他力本願」と同じ意識の中で醸成されつつあったのだろう。 もっとも、50歳直後はまさに「平家物語」の無常の世界に直面もしたが、 「祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる者も久しからず、ただ春の夜の夢の如し。 猛き人も終には滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ」 今でも、急激に落ち行く売り上げの数字と周囲の冷たい目を感じつつ、あの頃 口ずさんでいた自分の姿を思い出す。 さらに、今ここにいる自分は、すでに親父が味わった「人生ははかりがたい」 という無常感の世界にいる。これも因果か。 無常思想とは何であろうか?まず、これを理解する必要がある。これを理解するため に、最も安易で妥当と思われる方法は、仏教経典などに記載されている「無常」に関連 する用例を観察することである。仏教の様々な派の中で一番古いとされている上座部仏 教の有名な経典であるパーリ語経典(ティピタカ(パーリ語:Tipitaka, 「日本語:三 蔵」)は、この無常の問題を理論的かつ詳細に取り扱う。これによると、仏教の教えを 特徴づける三つの考え(無常印、無我印、涅槃印)の内、中心となるものは無常印(An nica)として知られる。この概念によると、無常はこの世における人間存在の明白で不 可避な真実である。人間が人生の中で統制または変化できない四つの真、つまり、生・ 老・病・死という4つの過程を直面しなければならない。さらに、広義に考えるとこれ らの理は人間のみならず、この世に存在するすべての生物及び無生物界に属するものに も適用し、それぞれは一刻も絶えることなく常に流動的である。お釈迦の教えでは、世 にあるあらゆるものの存在は川の流れのごとく、常に前に進み、一連の異なる瞬間は1 つのものとして印象を与えるだけである。万物は、因から因へ、果から果へ、ある瞬間 から次へと進んでいくので、外観から見て一つの連続で統一したものの印象を与える。 昨日見た川の流れは今日と同じものではないし、今の瞬間にみる川は次の瞬間のそれと 同じではないように、世の万物もある瞬間にある特定の特質を持つのである。 小林氏は、「無常感の文学」という書物の中で、「それは一つのれっきとした世界観と いうには余りにも情緒的であり、詠嘆的傾向が強いとして、その認識は無常観には至っ ていなく、無常感と称するのが妥当である」として、従来の「無常観」という用語に対 して新しく「無常感」という用語の使用を提唱している。 小林氏の提唱したこの無 常感についてよく調べてみると、日本文学で見られる無常思想は、日本人が世の中のは かなさを深く意識し、情緒的に感じているが、仏教が提唱する無常観という世界観には 至っていないように思われる。 仏教は、全てのものは無常であると観ずる無常観を説き、人間が「苦(パーリ語:Dukh a)」を克服するための哲理的な思想として扱う。「無常」の「常」とは、「常にその まま」であるが、それに「無」がつくと「常にそのままで無い」となり、つまり、「変 化する」の意味を持つ。そして、我々の身体を含めて世の中の全てのものが変化してい くことは「真」であるが、人間がいつまでも「変化の無い」身体にいたいのである。そ こで自然の「真」と人間の「思い」の間にギャップが生じ、そのギャップこそが「苦」 を生じさせるのである。また、世の中が常に変化していくという現象は大自然が管理し ているものなので、人間が変えようがないから、人間の「思い」を変えて、「真」に合 わせるしかない。そうすると、自然の「真」とのギャップが生じないから、「苦」とい うものも起こらないのである。そのため、無常思想は単なる人間や世間のはかなさとい う狭義的な意味ではなく、世界観という広義的な意味を持つ。これは仏教本来の世界観 である。 しかしながら、日本文学などで見られる無常の考えは、例えば「桜」や「人間の命」、 あるいは、方丈記の「物理的な変化」や平家物語の中で見られる「時間的な変化」など と言ったそれぞれの現象に対する深い情緒的な意識に限られている。これらの現象のは かなさ、頼りなさを情緒的かつ詠嘆的に表現しようとした日本的無常意識は、仏教本来 の「無常観」というより「無常感」であると言えよう。これは、インドの仏教が主張す る、苦を克服するための「無常観」という世界観とは大きく違うように思われる。もっ とも、日本人のこの無常の考え方は日本的な美的意識と言うのがもっと妥当であろう。 一、はじめに 日本三大随筆である清少納言の『枕草子』、鴨長明の『方丈記』、吉田兼好の『徒然草 』は、今の人々にも愛読されている。特に、一度きりの人生を大切に生きたいと思わせ る作品『方丈記』と『徒然草』には、現代人にとって最もなじみが深い。 「人生50年」という言葉を聞いたことがあるのが、現在の人々特に日本人は、男女と も、世界一の長寿(平均寿命 82 歳)という状況に至って、"長生き"になっている。或る 研究によると、700 年前の鎌倉末頃の平均寿命は現在の半分程度しかない。時代は異な るが、それくらい寿命が短いということであれば、死というものは切実で身近な問題と なるだろう。が、生きることの意味とか尊さ、つまり人々の死生観や宗教観といったも のは、現在の人々と比べるとそれほど大きく異なっているのではない。時の流れに翻弄 された、ちっぽけな人間は、定めなきこの世に、いつか四川大地震のような自然災害に 見舞われるのか、経済危機の急流に押し流されるのか、ニュースになるような不幸に陥 らなくても、誰もが生きていれば多かれ少なかれ「理不尽な不幸」に襲われる。このよ うな「理不尽な不幸」に遭遇するたびに、生と死を凝視することによって、人生のはか なさをしみじみ感じられ、『方丈記』と『徒然草』における「無常観」からいろいろ考 えさせられて、「人生無常」という共鳴が得られる。 二、鴨長明と『方丈記』 鴨長明は賀茂御祖神社の神事を統率する鴨長継の次男として生まれ、幼い頃は恵まれた 境遇にあったが、有能な庇護者の父の死がまだ二十に達しない長明に大きな衝撃を与え 、神経質だった長明はいっそう閉鎖的傾向になった[1]。和歌の才能で世に認められる ものの、父の跡を継げず、長明は多難曲折の人生に無常を観じて、結局世を捨て出家し 、山里に隠遁した。 「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、か つ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如 し。…」で始まる『方丈記』は、天変地異などの異常体験や激動の時代にあって人生や 社会の地獄を見た経験と、方丈という小さな草庵に心の揺れ動きを記している。長明は 「安元の大火」「治承の辻風」「福原の遷都」「養和の飢饉」「元歴の地震」といった 具体的な自然災害**人的災害を例に挙げ、その状況を詳しく記述することにより、「人 と栖の無常」を説いている。多難無常の人生に、そうした「無常観」から生ずる「心の 悩み」から逃れるための方法を模索する長明は、五十歳で出家**遁世して日野山の奥に 方丈の庵を「結ぶ」。そこで心を苦しめている「無常」から超越することは、方丈の庵 という仮の住まいによって成り立つとしたように、長明は質素な草庵生活の楽しさを味 わっている。一往安住の地を得たかのごときであったが、末尾では自分自身を見つめ、 草庵の生活に愛着、執着を抱くこと自体が仏教的な往生への妨げとなっているのではな いか、と自分自身のありかたを否定し、結局、長明は「無常観」からそうした超越を成 し遂げていない。最後は自らの問いに答えることなく、「不請(ふしょう)の阿弥陀仏 」と唱えて終わる。 物理的状況の助けが無ければ精神的安定を得ることはできないだろう。 『方丈記』は過酷な時代を後世に書き残し、"乱世"をいかに生きるかという人生哲学 でもある。 三、吉田兼好と『徒然草』 『徒然草』の作者は吉田兼好の本名は卜部兼好であり、それは京都吉田神社の神官の家 系に由来する後代の呼び名である。かつ歌人としても当時の"和歌四天王"として活躍し ていった。貴族の家庭教師を務め、宮廷にも出入りするなどしていたが、20代後半頃に 出家し、隠者・世捨て人として京都郊外で隠遁生活を送った。その隠遁生活の中で執筆 されたのが、この『徒然草』である。しかし、兼好法師の『徒然草』は書かれた一〇〇 年は注目されなかったが、室町中期になって、僧侶の正徹がとり上げる。彼の写本は、 現存するものとしては、今のところ、最古と見られている。けれども、『徒然草』が真 の意味で発見されるのは江戸時代であろう。 『徒然草』は「つれづれなるまゝに、日くらし、硯(スズリ)にむかひて、心に移りゆ くよしなし事 …」で始まる序段および二百四十三段から書き綴っている。『徒然草』 には逸話、伝聞、滑稽談なども収録してあり、兼好の個人的思索がみられ、人間生活の 諸相に対する批判、感想、悟りなどが森羅万象に書かれている。 第一三段にて「ひとり燈火のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするこそ、こよ なう慰むわざなれ。文は文選のあはれなる卷々、白氏文集、老子のことば、南華の篇。 この國の博士どもの書けるものも、いにしへのは、あはれなる事多かり。」兼好法師が いかに博覧強記**好奇心旺盛な読書家であったかがあらわれている。兼好は日常生活に 根ざす実感をおもむくままに記述し、世の中を静観し、その本質的なものを見極め、無 常ゆえの美しさを謳歌し、その無常を楽しんで、人生をエンジョイしているのである。 『方丈記』において、気品のある和漢混合文を使い、修辞法としては、対句と比喩を多 用している。漢文の「記」という文体で、長明の透徹な観察力と、秀でたバランス感覚 、そして構成力によって支えられて、前後照応させた簡潔な文章である。それに対して 、兼好の『徒然草』にはそうした端正さはないが、さまざまな身近な話題を生き生きと 描かれて、自分の思うこと**考えること**感じることを、好きなように書き綴っていく 、という自由な文学形式であろう。 四、「無常観」について l 仏教本来の求道的「無常観」―「諸行無常」 l 世捨て人の消極的「無常観」 l 遁世者の美的な「無常観」 「諸行無常」という仏教用語で、この世の現実存在はすべて、すがたも本質も常に流動 変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことをい う。この現象世界のすべてのものは消滅して、とどまることなく常に変移しているとい うことを指す。この「無常」を説明するのに、「刹那無常」(念念無常)**「相続無常 」の二つの説明がある。刹那無常とは、現象は一刹那一瞬に生滅することだという常に 変わりゆくものだというすがたを指し、「相続無常」とは、人が死んだり、草木が枯れ たり、水が蒸発したりするような生滅の命の過程のすがたを見る場合を指していうと、 説明されている。この「無常」は仏教の根本的な考え方であるとされている。 「諸行無常」「諸法無我」「一切皆苦」とある三法印に、「諸行無常」が筆頭に上げら れて、無常観を知る事で、「四苦八苦」の苦しみが癒えて行く。そうすると、この世は 安らいだ世界に感じられる。これが「涅槃寂静」であり、これを加えて四法印となる。 釈迦は、その理由を「現象しているもの(諸行)は、縁起によって現象したりしなかっ たりしているから」と説明している。釈尊が成道して悟った時、衆生の多くは人間世界 のこの世が、無常であるのに常と見て、苦に満ちているのに楽と考え、人間本位の自我 は無我であるのに我があると考え、不浄なものを浄らかだと見なしていた。これを四顛 倒(してんどう=さかさまな見方)という。なお涅槃経では、この諸行無常の理念をベ ースとしつつ、この世にあって、仏こそが常住不変であり、涅槃の世界こそ「常楽我浄 」であると説いている。 仏教で言う「諸行無常」は、元来万物流転してやまないという単純な意味であるが、日 本に渡って、いつか人生ははかりがたいという悲観的な意味に変わってしまった。 『方丈記』の書かれた背景は、度重なる天変地異と飢饉や疫病、そして平家の栄華から 平家の滅亡へ、政変が頻発し、人々の心には、先行きの不安が重く圧しかかった平安末 期の混沌とした時代である。世の中の無常が、中世初頭の人々に切に感じていたもので あり、 このような末法・浄土思想の影響を受けた鴨長明が『方丈記』冒頭の無常観の 表白は同時代人に広く受け入れたものと思われる。 「すべて世のありにくきこと、わが身とすみかとの、はかなくあだなるさまかくのごと し…」長明はこの「世の不思議」について全面否定的に描き、地獄のような災厄につい ての詳しく記述し続き、「濁悪の世」と嫌悪し、きびしく批判し、この世を断然捨てて しまおうという厭世的な姿勢である。後半においては、自らの草庵での質素な生活が語 られ、「春は藤なみを見る、紫雲のごとくして西のかたに匂ふ。夏は郭公をきく、かた らふごとに死出の山路をちぎる。秋は日ぐらしの聲耳に充てり。うつせみの世をかなし むかと聞ゆ。冬は雪をあはれむ。…櫻をかり、紅葉をもとめ、わらびを折り、木の實を 拾ひて…」と綴って、積極的に閑居生活を楽しむ長明の姿しか見えない。 長明は自分の「方丈」庵と「都」を対照的にとらえ、「おのづから、ことの便りに都を 聞けば、この山にこもり居てのち、やむごとなき人のかくれ給へるもあまた聞こゆ。ま して、その数ならぬたぐひ、盡くしてこれを知るべからず。たびたびの炎上にほろびた る家、またいくそばくぞ。たゞ假りの菴のみ、のどけくしておそれなし」と述べている 。 しかしながら、仏教的無常観というのは、生きているこの世のあらゆるものは「常なら ぬ」存在であるという観念である。誰であろうと、どこに居ようと、この「諸行無常」 の摂理から逃れることはできない。この点において絶対安全な場所は存在しない。長明 の中で、「濁悪の世」と対置されたのは五濁・悪道のない西方極楽浄土ではなく、「方 丈」庵なのである。地獄絵のように全面否定的に描かれた都を離れ、彼がたどりついた のは「方丈」庵の閑居生活である。ところが、閑居生活に浸りきっている長明は「たゞ 假りの菴のみ、のどけくしておそれなし」と「方丈」庵を安心な場所として認めている 。これは仏教的無常観の論理では解釈できないことである。 『方丈記』の無常観には、矛盾していた長明の彷徨、こころの揺れ動きがみられる。 『徒然草』は『方丈記』と同じ、仏教的な無常観に支配され、人の命や人生・社会のは かなさ、不安定さ、うつろいやすさを訴えているが、『方丈記』の無常感がおどろおど ろしいほど溢れているに対して、『徒然草』にはどこにも悲壮感がない。あきらかに異 なるのは、そのうつろいやすい世の中だからこそ如何に意義を見出すかといった兼好な り独自の美的な「無常観」である。 『徒然草』第十九段に季節の無常を讃えたものだった。「折節の移り変るこそ、ものご とにあはれなれ。」四季の「あわれ」を様々な言葉で表現し、最後に「またあはれなれ 」という言葉で照応させて締めくくっている。兼好が自然を愛して、自然の美に陶酔し ているとみられる。 『徒然草』には直接「無常」という言葉をそのままつかっているのは第四十九段「人は 、ただ、無常の、身に迫りぬる事を心にひしとかけて、束の間も忘るまじきなり」、第 五十九段「無常の来る事は、水火の攻むるよりも速かに、のがれ難きもの」、また第一 三七段「閑かなる山の奥、無常の敵競ひ来らざらんや」と綴った。そのほか、第七段、 第二十五段和第九十一段に、第百五十五段に「無常観」を述べたが、最後に近い第二四 一段の「望月のまどかなること」でも、如幻の生を嘆いてみせて、無常観を説いた。 しかし、世の全貌に無常の網をかけようというのではなかった。第二四一段の話も、実 はよく読めば、限りない願望と限りある無常とが並列比較されている。実は『徒然草』 は無常が世の「部分」であることを認め、そこに限界している部分とその部分をこえた 部分がいるとみられる。「直に万事を放下して道(仏の道に専念)に向ふ時、障りなく 、所作なくて、心身永く閑かなり」、そこで、無常をこえた部分は仏道への修行と示し ている。 兼好は、長明果たしていなかった「無常から超越すること」を成し遂げたのだろうか。 『徒然草』第四十一段に面白いことが書かれている。五月五日に賀茂の競べ馬を見る人 のなかに兼好本人も見物にいた。「我等が生死の到来、ただ今にもやあらん。それを忘 れて、物見て日を暮す、愚かなる事はなほまさりたるものを。。。」と兼好は、無常を 忘れて競馬にみるのが愚かなる事と断言したが、どうすれば愚かでないのを明示してい ないまま、筆をおろしている。おそらくそのときの兼好は前の人に席を譲ってもらって 、じきにいい席にて見物を続いたかもしれない。 第百二十四段、第八十四段、第一段の記述から、兼行法師は仏道の行者 (修行者) で はなく、仏道を熟知した教養人というふうに感じられる。第百五十五段に「されば、真 俗につけて、必ず果し遂げんと思はん事は、機嫌を言ふべからず・・・」の「必ず果し 遂げんと思はん事」がいったい、なにをさしているか、「真」の仏道がなにか、修業が どういうふうにするのか、具体的に書かれていない。 最後に第二百四十三段に「八つになりし年、父に問ひて云はく、『仏は如何なるものに か候ふらん』と云ふ。父が云はく、『仏には、人の成りたるなり』と。また問ふ、『人 は何として仏には成り候ふやらん』と。父また、『仏の教によりて成るなり』と答ふ。 また問ふ、『教へ候ひける仏をば、何が教へ候ひける』と。また答ふ、『それもまた、 先の仏の教によりて成り給ふなり』と。また問ふ、『その教へ始め候ひける、第一の仏 は、如何なる仏にか候ひける』と云ふ時、父、『空よりや降りけん。土よりや湧(ワ)き けん』と言ひて笑ふ。『問ひ詰められて、え答へずなり侍りつ』と、諸人に語りて興じ き。」そこに兼好がどんなことを伝えたいのか。『徒然草』の明るい字句の裏に、兼好 の心の底に長明に似たようなの戸惑いや困惑が潜んでいるのだろうか。それは奥深い謎 であろう。 五、結び 注 世捨て人や隠遁者は、必ずしも俗世間から完全に離れていない。むしろ、文学者や芸術 家になるためには、世俗を超越し、自然と一体となるという隠遁が必要であるだろう。 長明と兼好には100年強の間を隔てても、それぞれ激動の時代背景があった。二人とも 「出家」したが、本当の僧侶と違って、完全に世捨て俗世間と決別していたわけではな い、隠遁者で呼ばれ、鋭い感覚や深く広い古典教養を持つ感性豊かな歌人である。 地獄のような災害に体験し、消極的な無常観を持ち、自分の方丈への執着心と仏教的な 往生への矛盾に深く悩んでいる長明に対して、自然と人間性に素直に従い、ポジティブ に生きている兼好は限りある生を踏まえながら、明るく無常を感じている。二人とも或 いは全ての人間には、果たして「無常」に超越することができない、ただ限りある人生 をいかに有意義に過ごすかがもっとも大切ではないか。 無常とは、一切のものごとが必ず変化する。そのことをよく知ると、兼好法師のように 日常のできごとを素直に、ありのままに見ればいいのである。「無常観」をよく理解す れば、どんなできごとにも柔軟に、明るく対処できるようになると言えよう。柔軟であ れば、たとえ苦しみや悲しみに出会っても、その苦しみ悲しみのなかでしか経験できな い人生の機微を味わえる。無常の認識により、目の前のできごとの表面的な苦楽にとら われなくなり、そのすべてが味わい深いものになって、この人生を歩む前向きのエネル ギーが生まれてくるのであろう。 日本文学には、『方丈記』『徒然草』のほかに、詩的な「無常感」のように感じられる ものが次に挙げられる。 祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる者も久しからず、ただ春の夜の夢の如し。 猛き人も終には滅びぬ、偏に風の前の塵に同じ。 ・・・・ 『平家物語』 思へばこの世は常の住み家にあらず。 草葉に置く白露、水に宿る月よりなほあやし。 きんこくに花を詠じ、栄花は先つて無常の風に誘はるる。 南楼の月を弄ぶ輩も月に先つて有為の雲にかくれり。 人間五十年、下天の内を比ぶれば、夢幻の如くなり。 一度生を享け、滅せぬもののあるべきか。 ・・・・ 『敦盛』 露と落ち 露と消えにし 我が身かな 難波のことも 夢のまた夢 ・・・・ 『秀吉の辞世』 仏教における「諸行無常」が日本化して、日本的な「無常観」になっていた。 単に「花」が徐々に桜に限定されていく過程といわば、日本人が桜を愛してやまないこ とであり、そこに常なき様、すなわち無常を感じるからとされる。「永遠なるもの」を 追求し、そこに美を感じ取る西洋人の姿勢に対し、日本人の多くは移ろいゆくものにこ そ美を感じる傾向を根強く持っているとされる。『徒然草』第七段に「世は定めなきこ そいみじけれ…」兼好が詠嘆したように、無常が「美」と出会って、「無常」「無常観 」は、中世以来長い間培ってきた日本人の美意識の特徴の一つと言ってよかろう。

天人五衰

天人五衰の輪廻転生、曼荼羅の記述あり。 123ページの鼠の自己正当化の自殺。 159ページの蓮の池の描写 197ページの胎蔵界曼荼羅 241ページの山門までの描写 5 沖の霞が遠い船の姿を幽玄に見せる。それでも沖は昨日よりも澄み、伊豆半島の 山々の稜線も辿られる。5月の海はなめらかである。日は強く、雲は微か 空は青い。きわめて低い波も、岸辺では砕ける。砕ける寸前のあの鶯色の 波の腹の色には、あらゆる海藻が持っているいやらしさと似たいやらしさ がある。5月のうみのふくらみは、しかしたえずいらいらと光の点描を 移しており、繊細な突起に満たされている。3羽の鳥が空の高みを、ずっと 近づきあったかと思うと、また不規則に隔たって飛んでいく。 その接近と離隔には、なにがしかの神秘がある。相手の羽風を感じるほどに 近づきながら、また、その一羽だけついと遠ざかるときの青い距離は、 何を意味するのか。三羽の鳥がそうするように、我々の心の中に時たま 現われる似たような三つの理念も。 午後二時、日は薄い雲の繭に身を隠した。白く光る蚕のように。 丸く大きく広がった濃藍の水平線は、海景にぴっちりはめた蒼黒い鋼の 箍だ。沖に一瞬、一か所だけ、白い翼のように白波が躍り上がって消えた。 あれには何の意味があるのだろう。崇高な気まぐれでなければ、きわめて 重要な合図でなければならないもの。そのどちらでもないということが ありうることだろうか。潮は少しづつ満ち、波もやや高まり、陸は巧妙 きわまる浸透によって侵されていく。日が雲におおわれたので、海の色は やや険しい暗い緑になった。その中に、東から西へながながと伸びた 白い筋がある。巨大な中啓のような形をしている。そこでけ、平面が 捻じれている様に見え、捻じれていないかなめに近い部分は、中啓の 黒骨の黒っぽさを以て、濃緑の平面に紛れ入っている。日がふたたび 明らかになった。海は再び白光を滑らかに宿して、南西の風の命ずる ままに、無数の海驢の背のような波形を、東北へ東北へと移している。 尽きることのないその水の群れの大移動が、何ほども陸に溢れるわけ ではなく、氾濫は遠い遠い月の力でしっかり制御されている。 雲は鰯雲になって、空の半ばを覆うた。日はその雲の上方に、静かに 破裂している。 行きは海に気をとられていて目にも触れなかったが、帰路は堤防の下 の一輪の昼顔の萎びた淡い紅色もよく目についた。堤防の上の砂地には 夥しい塵芥が海風にさらされていた。コーラの欠けた空き瓶、缶詰、家庭用の 様々な空き缶、永遠不朽のビニール袋、洗剤の箱、沢山の瓦、、、、、、 地上の生活の滓がここまで雪崩れてきて、はじめて「永遠」に直面するのだ。 今まで一度も出会わなかった永遠、すなわち海に。もっとも汚れ錆びれた、 醜い姿でしか、ついに人が死に直面することが出来ないように。 堤の上には乏しい松が、新芽の上に赤いヒトデのような花を開き、帰路の左側 には、寂しい小さな四弁の白い花をつらねた大根畑があり、道の左右を 一列の小松が劃していた。そのほかにはただ一面の苺のビニールハウスで 蒲鉾型のビニール覆いの下には、夥しい石垣苺が葉かげにうなだれ、蠅が 葉辺の鋸の葉を伝わっていた。見渡す限り、この不快な曇った白い蒲鉾形が ひしめいている中に、さっきは気付かなかった、小体な塔のような建物を 本多は認めた。 「自分を猫だと信じた鼠の話だ。何故だか知らないが、その鼠は、自分の 本質をよく点検してみて、自分は猫に違いないと確信するようになったんだ。 そこで同類の鼠を見る目も違ってき、あらゆる鼠は自分のえさにすぎない のだが、ただ猫であることを見破られないために、自分は鼠を喰わずに いるだけだと信じた。 よほど大きな鼠だったですね。 肉体的に大きかった小さかったということは問題じゃない。信念の問題なんだ。 その鼠は自分が鼠の形をしていることを、猫という観念が被った仮装にすぎないと と考えた。鼠は思想を信じ、肉体を信じなかった。猫であるという思想を 持つだけで十分で、思想の体現の必要性は感じなかった。そのほうが侮蔑の たのしみが大きかったからさ。 ところが、ある日のこと、その鼠が本物の猫に出くわしてしまったんだ。 お前を食べるよ、と猫が言った。 いや、私を食べることが出来ない、と鼠が答えた。なぜだ だって猫が猫を食べることはできないでしょう。それは原理的本能的に 不可能でしょう。 それというのも、私はこう見えても猫なんだから。 それを聞くと猫はひっくり返って笑った。髭を震わせて、前肢で宙を引っ掻いて、 白い和毛に包まれた腹を波打たせて笑った。それから起き上がると、矢庭に 鼠に掴みかかって喰おうとした。鼠は叫んだ。 なぜ私を喰おうとする。 お前は鼠だからだ。 いや、私は猫だ。 そんならそれを証明してみろ。 鼠は傍らに白い洗剤の泡を湧き立たせている洗濯物の盥の中へ、いきなり 身を投げて自殺を遂げた。猫は一寸前肢を浸してなめてみたが、洗剤の味 は最低だったから、浮かんだ鼠の屍はそのままにして立ち去った。 猫の立ち去った理由は分かっている。要するに、喰えたものじゃなかったからだ。 この鼠の自殺が、僕の言う自己正当化の自殺だよ。しかし自殺によって別段、 自分を猫に猫と認識させることに成功したわけじゃなかったし、自殺するとき の鼠にもそれくらいのことはわかっていたにちがいない。が、鼠は勇敢で 賢明で自尊心に満ちていた。 彼は鼠に二つの属性があることを見抜いていた。一次的にはあらゆる点で肉体的鼠であ ること、二次的には従って猫にとって喰うに値するものであること、 この二つだ。 この一次的な属性については彼はすぐにあきらめた。思想が肉体を軽視した 報いが来たのだ。しかし二次的な属性については希望があった。第一に、自分が猫の前 で猫に喰われないで死んだということ、第二に、自分を「とても喰えたものじゃない」 存在に仕立てたこと、この二点で、少なくとも彼は、自分を 「鼠ではなかった」と証明することが出来る。「鼠ではなかった」以上、 「猫だった」と証明することはずっと容易になる。なぜなら鼠の形をしている ものがもし鼠でなかったとなったら、もうほかの何者でもなりうるからだ。 こうして鼠の自殺は成功し、彼は自己正当化を成し遂げたんだ。 、、、、、 ところで、鼠の死は世界を震撼させたろうか?と彼はもう透という聴手 の存在も問わず、のめりこむような口調で言った。独り言と思って聴けば いいのだと透は思った。声はものうい苔だらけの苦悩をのぞかせ、 こんな古沢の声は初めて聴く。「そのために鼠に対する世間の認識は 少しでも革まっただろうか?この世には鼠の形をしていながら実は鼠でない 者がいるという正しい噂は流布されたろうか?猫たちの確信には多少とも 罅が入ったろうか?それとも噂の流布を意識的に妨げるほど、猫は神経質に なったろうか? ところが驚くなかれ、猫はなにもしなかったのだ。すぐに忘れてしまって、 顔を洗いはじめ、それから寝転んで、眠りに落ちた。彼は猫であることに 満ちたり、しかも猫であることを意識さえしていなかった。そしてこの完全 だらけた昼寝の怠惰の中で、鼠があれほどまでに熱烈に夢見た他者にらくらく となった。猫はなんでもありえた、すなわち档案とうあんにより自己満足により 無意識によって、眠っている猫の上には、青空が開け、美しい雲が流れた。 風が猫の香気を世界に伝え、なまぐさい寝息が音楽のように瀰漫した。」 しかし眺めることの幸福は知っていた。天ぶの目がそれを教えた。何も創りださないで ただじっと眺めて、目がこれ以上鮮明になりえず、認識がこれ以上透徹しないという 堺の、見えざる水平線は、見える水平線よりも彼方にあった。しかも目に見え、 認識される範囲には、さまざまな存在が姿を現す。海、船、雲、半島、稲妻、太陽、 月、そして無数の星も。存在と目が出会うことが、すなわち存在と存在が出会うことが 見るということであるなら、それはただ存在同士の合わせ鏡のようなものでは あるまいか。そうではない。見ることは存在を乗り越え、鳥のように、見ることが 翼になって誰も見たことのない領域まで透を連れて行くはずだ。そこでは美さえも、 引きずり朽され使い古された裳裾のように、ぼろぼろになってしまうはずだ。 永久に船の出現しない海、決して存在に犯されぬ海というものがあるはずだ。 見て見て見ぬく明晰さの極限に、何も現れないことの確実な領域、そこはまた 確実に濃藍で、物象も認識もともどもに、酢酸に浸された酸化銅のように溶解して、 もはや見ることが認識の足枷を脱して、それ自体で透明になる領域がきっと あるはずだ。、、、、 この16歳の少年は自分が丸ごとこの世には属していないことを確信していた。 この世には半身しか属していない。後の半身は、あの幽暗な、濃藍の領域に 属していた。したがって、この世で自分を規制しうるどんな法律も規制もない。 ただ自分はこの世の法律に縛られているフリをしていれば、それで十分だ。 天使を縛る法律がどこの国にあるのだろう。だから人生は不思議に容易だった。 人の貧困にも、政治や社会の矛盾にも、少しも心を悩まされなかった。 時折やさしい微笑みをうかべたが、微笑みと同情は無縁だった。微笑みとは、 決して人間を容認しないという最後のしるし、弓なりの唇が放つ見えない吹き矢だ。 107 浪は砕けるとき、水の澱のようなあぶくを背後にすべらせつつ、今まで三角形 の深緑の累積だったものが、いっせいに変貌して、白い不安な乱れに充ちて、伸び上が り、 膨れ上がってくる。海がそこで乱心するのだ。のび上がったとき、すでに 裾の方ではや砕けている低い波が見られる一方、高い波の腹は、一瞬、 訴えても詮無い悲鳴のような、めちゃくちゃな白い泡の斑を、おびただしい気泡 のようにあらわした、鋭く滑らかな、しかも亀裂だらけの熱い硝子の壁になる。 それが切れ上がって、極みに達するとともに、波の前髪が一斉に美しく梳かれて 前へ垂れ下がり、さらに垂れ下がると、整然と並んだ青黒いうなじを見せ、 この項にこまかく漉き込まれた白い筋がみるみる白一色になって、斬られた首の ように地に落ちて四散する。 泡の広がりと退去。黒い砂の上を、船虫のように列をなして、一斉に海へ馳せ かえっていくたくさんの小さな泡沫。 競技を終わった競技者の背中から急速に引いていゆく汗のように、黒い砂利 の間を退いていゆく白い泡沫。 無量の一枚の青い石板のような海水が、波打ち際へきて砕けるときには、何という 繊細な変身を見せることだろう。千々にみだれる細かい波頭と、こまごまと分かれる 白い飛沫は、苦し紛れにかくも夥しい糸を吐く、海の蚕のような性質を あらわしている。 白い繊細な性質を内に秘めながら、力で圧伏するということは、何という微妙な 悪だろう。、、、、 浜はさびしく、泳ぐひともなく、二三の釣り人を見るだけだ。船が1艘も見えぬ時 の海は、献身からもあたうかぎり遠い。今、駿河湾は、一つの愛もなく陶酔もなく、 完全に醒めきった時間の中に寝そべっている。この怠惰な、この無償の完全性を やがて白光を放つ剃刀の刃のように滑ってきて、切り裂いてゆく船がなければならぬ。 船はこんな完全性に対する涼しい侮蔑の凶器で、ただ傷口を与えるために、 海の張りつめた薄い皮膚の上を走ってゆくのだ。 288 あたりは蝉の声、きりぎりすの声に充ちている。それほどの静けさに 田を隔てた天理街道の事々しい車の音が織り込まれている。しかし 目前の自動車道路には、見渡す限り車影がなく、路肩にこまかい砂利の影 を並べて、白々と横たわっている。 大和平野の伸びやかさは昔と変わらない。それは人間界そのもののように 平坦だ。かなたには小さく貝殻のような屋根屋根を並べた帯解の町が光り、 薄く煙が立っている。帯解の町、平野のすべての上には、のこりなく 晴れた夏空がひろがり、綿雲はぬめのほつれを引き、彼方霞んだ山々 から伸び上がった幻のような雲が、上端だけは彫塑的な端麗さを帯びて 青空を区切っている。 本多は暑さと疲労に打ちのめされてうずくまった。うずくまったとき、 夏草の禍々しい鋭い葉端の光りに、目を刺されるような気がした。 ふと鼻先をよぎる蠅の羽音を、腐臭を嗅ぎつけられたのではないかと 本多は思った。 門に入って、彼の目に見える限りは元気を装おうと自ら鼓舞して、砂利の多い 凸凹な参道の坂を上っていく間、左方の柿木の幹にはびこった病気のような 苔の鮮明な黄や、右の路傍のほとんど花弁の落ちた禿げ頭の薊の花の 薄紫を、目の角に残すばかりで、喘ぎながら道の曲がりを頼みに歩いた。 道の行く手を遮る木陰の1つ1つが、あらかたで神秘に思われた。 雨になれば川底のようになるであろうその道の雑な起伏が、日の当たる ところはまるで鉱山の露頭のように輝いて、木陰におおわれた部分は 見るから涼しげにさざめいている。木陰には原因がある。 しかしその原因は果たして樹そのものだろうかと本多は疑った。 幾つめの木陰で休むことができるかと、本多は自分に問い、杖に問うた。 4つ目の木陰が、すでに車のあたりからは窺われない曲がり角に あって、静かに誘っていた。そこまで来ると崩折れるように、路傍の 栗の根方に腰を下ろした。 歩くうちは忘れていたのが、休むとともに募るのは、汗と蝉の声だった。 杖に額をあてて、額に押し付ける杖頭の銀の痛みで、胃や背にひしめく 痛みを紛らわした。、、、、、 夏の草木の匂いがあたりに充ちた。道の両側に松が多くなり、杖に倚って 見上げる空には、日が強いので、梢の夥しい松笠のその鱗の影も1つ1つ 彫刻的に見えた。やがて左方に、荒れて、蜘蛛の巣や昼顔の蔓のいっぱいからまった 茶畑が現れた。道の行く手を、なおいくつもの木陰が横切っている。 手前のは崩れた簾の影のように透き、遠くのは喪服の帯のように 3,4本黒く能子に横たわっている。 302 一面の芝の庭が、裏山を背景にして、烈しい夏の陽にかがやいている。 芝のはずれに楓を主とした庭木があり、裏山へみちびく枝折戸も見える。 夏というのに紅葉している楓もあって、青葉の中に炎を点じている。 庭石もあちこちにのびやかに配され、石の際に花咲いた撫子がつつましい。 左方の一角に古い車井戸が見え、また、見るからに日に熱して、腰掛ければ 肌を焼きそうな青緑の陶の椅子が芝生の中程に据えられている。そして裏山の 頂きの青空には、夏雲がまばゆい肩を聳やかしている。これといって奇巧の ない、閑雅な、明るく開いた庭である。数珠を繰るような蝉の声がここを 支配している。このほかには何1つ音とてなく、寂莫を極めている。 |

山の音

鎌倉のこのやや侘しさを伴う街並みを歩いていると、昔読んだ川端康成の「山の音」 を思い出す。これは老境を迎えた男の性を描いたものだ。老いていく肉体とその意 に反して若い息子の嫁に対する性的な渇望が徐々にそして巧みに描かれている。 ひまわりの花を見た時の主人公の思いでは、 「そして力があふれている。花は人間の頭の鉢廻りより大きい。それの秩序整然 とした量感に、信吾は人間の脳を、とっさに連想したのだろう。 また、盛んな自然力の量感に、信吾はふと巨大な男性のしるしを思った。 この芯の円盤で、雄しべと雌しべが、どうなっているのか知らないが、 信吾は男を感じた。 夏の日も暮れて夕凪だった。しべの円盤の周りの花弁が、女性であるかの ように黄色に見える」 さらに老いていく自分を感じるとき、 「老眼で情けないのは、食い物の良く見えないことだね。出された料理ががね。 細かくてややこしいものだと、なになのかちょっと見分けがつかない時がある。 老眼になりはじめはね、飯の茶碗をこう持ち上げると、飯粒がぼうとやけてきて、 1粒1粒が見えなくなる。実に味気なかったね。 どうも気味が悪い。人間の首みたいで」。 いずれも老いゆく自分を感じた時の心根が同機している。さらに、年を経て 詠んだ時に読んだこの一節はすごく感じるものがあった。 「真上から目を近づヶていくと、少女のようになめらかな肌が、信吾の老眼に ほうっと和らぐにつれて人肌の温かみを持ち、面は生きてほほえんだ。 「ああ」と信吾は息を飲んだ。三四寸の近く顔を寄せて、生きた女がほほえんでいる。 美しく清らかな微笑みだ。 目と口が実に生きた。うつろな目の穴に黒い瞳がはいった。茜色の唇が可憐に 濡れて見えた。信吾は息をつめて、息が触れそうになると、黒目勝ちの瞳が 下から浮き上がって、下唇の肉がふくらんだ。信吾は危く接吻しかかった。 深い息を吐いて、顔を離した。 離れると嘘のようだ。しばらく荒い息呼吸をしていた。 信吾はむっつりして慈童の面を袋に入れた。赤地の金襴の袋だ。 喝食の袋は康子に渡した。 古風な色の口紅が唇の縁から中に薄れていく、その慈童の下唇の奥まで、信吾 は見たと感じた。口は軽く開き、下唇には歯並びがない。雪の上の花のつぼみ のような唇だ。触れるほど、顔を重ねてみるなど、能面にはあるまじい邪道だ。 信吾自身が天の邪恋というようなときめきを感じたからだ。しかも人間の女よりも なまめかし買ったのは、自分の老眼のせいもあるかと笑おうとした」。 細君の遺書 松島の夢 10 月の夜が深いように思われる。深さが横向けに遠くへ感じられるのだ。 8月の10日前だが、虫が鳴いている。 木の葉から木の葉へ夜露の落ちるらしい音も聞こえる。 そうして、ふと信吾に山の音が聞こえた。 風はない。月は満月に近く明るいが、しめっぽい夜気で、小山の上を 描く木々の輪郭はぼやけている。しかし風に動いてはいない。 信吾のいる廊下の下のシダの葉も動いていない。 鎌倉のいわゆる谷の奥で、波が聞こえる夜もあるから、信吾は海の音かと 疑ったが、やはり山の音だった。 遠い風の音に似ているが、地鳴りとでもいう深い底力があった。自分の あたまのなかに聞こえるようでもあるので、信吾は耳鳴りかと思って、 頭を振ってみた。 音はやんだ。 音がやんだ後で、信吾は初めて恐怖におそわれた。死期を告知された のではないかと寒気がした。 風の音か、海の音か、耳鳴りかと、信吾は冷静に考えたつもりだったが、 そんな音などしなかったのではないかと思われた。 しかし、確かに山の音は聞こえていた。 魔が通りかかって山を鳴らしていったかのようであった。 急な勾配なのが水気を含んだ夜色のために、山の前面は暗い壁のように立って見えた。 信吾の家の庭におさまるほどの小山だから、壁といっても、卵形を半分に 切って立てたように見えた。 頂上の木々の間から、星がいくつか透けて見えた。 31 そういったとき、ひまわりの花の、大きく重みのある力が、信吾に強く感じられた。 花の構造が秩序整然としているのも感じられた。 花弁は輪冠の縁飾りのようで、円盤の大部分は芯である。張りつめて盛り上がる ように、しべが群がっている。しかも、芯と芯とのあいだに争いの色はなく、 整って静かである。 そして力があふれている。花は人間の頭の鉢廻りより大きい。それの秩序整然 とした量感に、信吾は人間の脳を、とっさに連想したのだろう。 また、盛んな自然力の量感に、信吾はふと巨大な男性のしるしを思った。 この芯の円盤で、雄しべと雌しべが、どうなっているのか知らないが、 信吾は男を感じた。 夏の日も暮れて夕凪だった。しべの円盤の周りの花弁が、女性であるかの ように黄色に見える。 あの花のように頭がきれいにならんかね。さっき電車の中でも、頭だけ洗濯か 修繕かにだせんものかしらと考えたんだよ。 そう、今日も会社で客と会って、煙草を1口吸って灰皿におく、また火をつけて 灰皿におく、気が付いてみると、同じように長い煙草が、3本並んで煙を 出しているのさ。 わたしは恥ずかしかったね。 脳の洗濯を、電車の中で、空想していたのは事実だが、信吾はきれいに洗われる 脳よりも、むしろぐっすり寝ている胴の方を空想していた。首をはずしてもらった 胴の眠りの方が、気持ちよさそうだ。 今日は明け方、2度夢をみて、2度とも夢に死人が出た。 93 今は60代の連中が、大学の同期だというだけで、書生言葉でしゃべり散らしている のも、信吾には老醜の一種と思えた。学生時代の渾名や愛称で呼び合ったりする。 お互いに若いころを知られているのは、親しみさ懐かしさばかりではなく、 苔むした自己主義の甲羅がそれをいやがりもした。前に死んだ烏山を笑い話 にした水田の死も笑い話にされた。 鈴本は葬式のときも極楽往生をしつこく言った男だが、信吾はこの男の望み通りに そういう死にざまを想像すると、身震いしそうで、しかし、年寄じゃそれも みっともないといった。 95 能面は、そうやって、やや高めに手を伸ばしてみるんだそうだ。我々の老眼の距離が、 むしろいいわけさ。そうして、麺は少し伏目に、曇らせて、、、 面を伏目にうつむかせるのを曇らすといって、表情が憂愁を帯び、上目に仰向かせる のを照らすといって、表情が明朗に見えるなどと、説明した。左右に動かすのは 使うとか切るとかいうそうだ。 慈童の方は、妖精だそうで、、永遠の少年の象徴何だろう。 慈童の前髪はお河童の禿型だった。 99 老眼で情けないのは、食い物の良く見えないことだね。出された料理ががね。 細かくてややこしいものだと、なになのかちょっと見分けがつかない時がある。老眼に なりはじめはね、飯の茶碗をこう持ち上げると、飯粒がぼうとやけてきて、 1粒1粒が見えなくなる。実に味気なかったね。 どうも気味が悪い。人間の首みたいで。 101 真上から目を近づヶていくと、少女のようになめらかな肌が、信吾の老眼に ほうっと和らぐにつれて人肌の温かみを持ち、面は生きてほほえんだ。 「ああ」と信吾は息を飲んだ。三四寸の近く顔を寄せて、生きた女がほほえんでいる。 美しく清らかな微笑みだ。 目と口が実に生きた。うつろな目の穴に黒い瞳がはいった。茜色の唇が可憐に 濡れて見えた。信吾は息をつめて、息が触れそうになると、黒目勝ちの瞳が 下から浮き上がって、下唇の肉がふくらんだ。信吾は危く接吻しかかった。 深い息を吐いて、顔を離した。 離れると嘘のようだ。しばらく荒い息呼吸をしていた。 信吾はむっつりして慈童の面を袋に入れた。赤地の金襴の袋だ。 喝食の袋は康子に渡した。 古風な色の口紅が唇の縁から中に薄れていく、その慈童の下唇の奥まで、信吾 は見たと感じた。口は軽く開き、下唇には歯並びがない。雪の上の花のつぼみ のような唇だ。触れるほど、顔を重ねてみるなど、能面にはあるまじい邪道だ。 信吾自身が天の邪恋というようなときめきを感じたからだ。しかも人間の女よりも なまめかし買ったのは、自分の老眼のせいもあるかと笑おうとした。 126 北本は毎日鏡の前にしゃがんでいる。昨日抜いたと思うところが、あくる日には また白毛になっている。ほんとうはもう抜けきれないほど多かったんだろうね。 日を追うて、北本の鏡の前にいる時間が長くなった。姿が見えないと思うと、 鏡の前で抜いている。鏡のところをちょっと離れても、そわそわしてすぐに 戻っていく。抜きとおしだ。 それでよく頭の毛がなくならなかったね。と信吾は笑いかかった。 いや笑い事じゃないよ、そうなんだよ、頭の毛が1本もなくなっちゃんだ。 信吾はいよいよ笑った。 それが嘘じゃないんだから、と友人は信吾と顔を見合わせて、 白毛を抜いているうちに北本の頭は白くなっていくんだ。1本の白毛を抜くと、 その隣の黒い毛が23本、すうっと白くなるという風でね。北本は白毛を 抜きながら、よけい白毛になる自分を、鏡の中に見据えているわけだ。 なんともいえない目つきでね。頭の毛が目立って薄くなってきた。 抜くときにね?黒い毛を抜くと困るから、1本ずつ丹念に抜いて、抜くのは痛くない。 しかし、そこまで抜いた後は、頭の皮がひきつるようで、毛で頭に触ったら いたいだろうという、医者の話だ。血は出ないが、毛のなくなった頭が 紅く地ばれしていた。とうとう精神病院へ入れられたんだ。わずかに残っていた 毛も、北本は病院で抜いちゃったそうだ。気味が悪いだろう。 恐ろしい妄執だね。老いぼれたくない、若返りたい。気が違ったから白毛を 抜きだしたか、白毛を抜きすぎたから気が違ったか、ちょっとわからないが。 でも、よくなったんだろう。 良くなった。奇跡が起こったんだぜ。丸裸の頭に、黒々した毛が、ふさふさと 生えてきたんだぜ。 きちがいにはねんれいはないさ。われわれも気が違ったら、おおいに若返る かもしれないよ。 そして友人は信吾の頭を見た。 僕などは絶望だが、君などは有望だ。 友人はだいぶ禿げ上がっていた。 144 修一は切ない愛情と悲哀とをこめて、菊子を呼んでいるようだ。身も世もあらぬ 声のようだ。ひどい痛みか苦しみかのとき、あるいは生命の危険におびえた時、 幼い声が母を呼び求める、うめき声のようだ。罪の底から呼んでいるようでもある。 修一はいたいたしい裸の心で、菊子にあまえている。妻に聞こえないと思って、 酔いに紛れて、甘え声を出しているのかもしれない。菊子を拝んでいるようなものだ。 「菊子う、菊子う」 信吾は修一のかなしみが伝わってきた。自分はあんなに絶望的な愛情をこめて 妻の名を呼んだことが、一度だってあっただろうか。、、、、 心に浮かぶことを、うっかりつぶやく癖も、信吾の年のせいだった。 「夫婦の沼さ」とつぶやいたのは、夫婦が2人きりでお互いの悪行に堪えて、 沼を深めていくというほどの意味だった。 妻の自覚とは、夫の悪行に真向かうことからだろう。 165 「ただ生きているだけで、世間から忘れ去られた、みじめな姿を想像すると、 そんなになるまで生きていたくないと思います。高木子爵の心境もよくわかります。 人間はみなに愛されている うちに消えるのが一番良いと思います。家の人たちの深い愛情に包まれ、たくさんの友 人 同輩、後輩の友情に抱かれて、立ち去るべきだと思いました。- これが養子夫婦あててで、孫にはー日本の独立の日は近くなったが、前途は暗澹たる ものだ。戦争の惨禍におびえた若い学生が、平和を望むなら、ガンジイのような 無抵抗主義に徹底しなければだめだ。自分の信ずる正しい道に進み、指導する には、余りに年を取りすぎ、力が足りなくなった。、、、 「細君の遺書はなかったのか」 「細君って、おばあさんのですか」 「決まっているじゃないか。2人で死にでたんだから、細君の遺書もあっても いいはずだ。お前だって、なにか言い残したいことがあって、書置きするだろう」 「私はいりませんよ」と康子はあっさりといった。 「男も女も書置きするのは、若い人の心中ですよ。夫婦なら、大抵夫が書けば、 それでいいし、私などが今さら何を言い残すことがあります」 「私1人死ぬときは別ですよ」 「1人で死ぬときはうらみつらみが山ほどあるわけだな」 「あってもないようなものですよ。もうこのとしになっては」 「死のうと考えもしないし、死にそうもない婆さん、のんきな声だね」、、、、 夫婦で自殺するのに、夫が遺書を書いて、妻は書かない。妻は夫に 代わりをさせるか、兼ねさせるというのだろうか。 長年連れ添うと、一心同体になるのか、老いた妻は個性も遺書も失ってしまうのか。 169 信吾は庭に咲き溢れた桜を見ていた。 その桜の大木の根方に、八つ手がしげっていた。信吾は八つ手が嫌いで、桜の咲く ころまでに八つ手をきれいに切り払うつもりだったが、この3月は雪が 多かったりするうちに花を見た。3年ほど前に、一度切り払って、かえって はびこったままだ。 根を掘り起こしてしまえばいいと、その時に思ったものだが、やはりそうして おけばよかった。信吾は八つ手の葉の厚い青がなおいやだった。この八つ手の 群れさえなければ、桜の太い幹は一本立ち、その枝はあたりに伸びを さえぎるものもなく、先が垂れるほど四方に広がるのだった。しかし八つ手が あっても、ひろがっていた。 そして、よくこれだけの花をつけたと思うほどの花だった。 昼過ぎの日を受けて、桜の花は空に大きく浮いていた。色も形も悪くないが、 空間に満ちた感じだ。今が盛りで、散るものとは思えない。 しかし、ひとひら二ひらづつ、絶え間なく散っていて、下には落花がたまっていた。 「若い人が殺したり死んだりという記事は、あれ、また、と思うだけですが、 年寄のことが出ていると、こたえますね」と康子は言った。 「みなに愛されているうちに消えたい」、老人夫婦の記事を2度も3度も 読み返しているらしい。 「先達ても、61のおじいさんが、小児麻痺の17の男の子を病院にいれるつもりで、 栃木から出てきて、その子を負んぶして、東京見物をさせましたが、どうしても 病院へ行くのはいやだとごねられて、手拭で首を絞殺したというのが、新聞に 出ていたでしょう」 信吾は生返事をしながら、自分は青森県の少女たちの堕胎記事を心にとどめ、 夢にまで見たことを思い出した。 老いた女の妻とは、なんという違いだろう。 183 「桔梗の花より小さいと思うが、どうだ」 「小さいと思いますわ」 「はじめ黒いように見えるが、黒ではないし、濃い紫のようで紫でないし、濃い 臙脂も入っているようだな。明日、昼間、よく見てみよう」 花の大きさは、開いて、一寸に足りないようで、七八分だろう。花弁は六つ、雌しべの 先は三つまたにわかれ、雄しべは四五本だった。葉は茎の一寸おきくらいに 幾段かに四方へひろがっている。百合の葉の小さい形で、一寸か一寸五分の 長さだろう。 とうとう信吾は花を嗅いでみて、 「いやな女の、生臭い匂いだな」と、うっかり言った。 みだらな匂いという意味ではなかったが、菊子はまぶたを薄く赤らめて、うつむいた。 、、、 慈童の面を手にとって、 「これは妖精でね、永遠のしょうねんなんだそうだ」、、、、、 これを買ってきたとき、信吾は茜色の可憐な唇に、危うく接吻しかかって、天の 邪恋というようなときめきを感じたものだ。 「埋もれ木なれども、心の花のまだあれば、、、」 そんな言葉も謡にあったようだ。 艶かしい少年の面をつけた顔を、菊子がいろいろに動かすのを、信吾は見て いられなかった。 菊子の顔が小さいので、あごのさきもほとんど面にかくれていたが、その見えるか 見えないかの顎から喉へ、涙が流れて伝わった。涙は二筋になり、三筋になり、 流れ続けた。 221 芝生のなかにひときわ高い木が合って、信吾はその樹にひかれて行った。 その大樹を見上げて近づいているうちに、聳え立つ緑の品格と量感とが 信吾に大きく伝わってきて、自分と菊子の鬱悶を自然が洗ってくれる。 それは百合の木だった。近づくと3本で1つの姿を作っているのが知れた。 花が百合に似て、またチューリップに似ているので、チューリップ・ツリー ともいうと、説明書きが立っていた。北アメリカの原産、成長が早く、この木の 樹齢はおおよそ50年、 「ほう、これで50年か。私より若いね。」と信吾は驚いて見上げた。 広い葉の枝が2人を抱き隠すようにひろがっていた。 239 信吾は尖り気味の垂れ乳を触っていた。乳房は柔らかいままだった。張ってこない のは、女が信吾の手に応える気もないのだ。何だ、つまらない。乳房に触れているのに 、 信吾は女が誰かわからなかった。わからないというよりも、誰かと考えも しなかったのだ。女の顔も体もなく、ただ2つの乳房だけが宙に浮いている ようなものだ。そこで、初めて、誰かと思うと、女は修一の友達の妹になった。 しかし、信吾は良心も刺激も、起きなかった。その娘だという印象も微弱だった。 やはり姿はぼやけていた。乳房は未産婦だが、未通と芯がは思っていなかった。 純潔の後を夢に見て、信吾ははっとした。 「なんだつまらない」というのは、森鴎外の死ぬときの言葉だったと、信吾は気が付い た。 いつか新聞でみたようだ。 しかし、いやな夢から覚めるなり、鴎外の死ぬときの言葉をまず思い出して、 じぶんのゆめのなかの言葉と結びつけたのは、信吾の自己遁辞であろう。 夢の信吾は愛も喜びもなかった。みだらな夢のみだらな思いさえなかった。まったく、 なんだ、つまらない、であった。そして味気ない寝覚めだ。 信吾は夢で娘を犯したのではなく、おかしかけたのかもしれない。しかし、 感動か恐怖かにわなわないで犯したのであれば、覚めた後にも、まだしも悪の生命が 通うというものだ。信吾は近年自分が見たみだらな夢を思い出してみると、 たいてい相手はいわゆる下品な女だ。今夜の娘もそうだった。夢にまで姦淫の 道徳的呵責を恐れているのではなかろうか。、、、、 それがたとい菊子であろうと、修一の友達の妹であろうと、みだらな夢にみだらな 心のゆらめきもなかったのは、なんとしてもなさけないことに思えてきた。 どんな姦淫よりも、これは醜悪だ。老醜というモノであろうか。 信吾は戦争の間に、女とのことがなくなった。、、、 自分たちの年齢では、そういう老人が多いのか、信吾は友人たちにたずねたくもあるが 、 意気地なしを笑われるだけかもしれない。 夢で菊子を愛したっていいではないか。夢にまで、なにをおそれ、なにをはばかるのだ ろう。 うつつでだって、密かに菊子を愛していたっていいでhないか。信吾はそう思いなおそ うと してみた。 しかし、また、「老いが恋忘れんとすればしぐれかな」と蕪村の句が浮かんできて、 信吾の思いは寂れるばかりだ。294 「はてな」 結びかけたのを一旦ほどいて、また結ぼうとしたが、結べなかった。 ネクタイの両端を引っ張って胸の前に持ち上げると、それをながめながら小首を かしげた。 「どうなさいましたの」 上着を着せかける用意をして、信吾の斜め後ろにたっていた菊子は、前に回った。 「ネクタイが結べない。結び方を忘れちゃった。おかしいね」 信吾はぎこちない手つきで、ゆっくりネクタイを指に巻き、片方を通そうとしたが、 変な具合にもつれて団子になった。おかしいと言いたげな仕草のはずだが、 信吾の眼の色は暗い恐怖と絶望にかげっていると、菊子をおどろかせたらしく、 「お父様」と呼んだ。、、、、、 40年会社勤めに毎日結び慣れたネクタイが、どうして今朝突然結べなくなったのか。 結び方などことさら考えなくとも、手が自然に動いてくれたはずだ。 結ぶともなく結べるはずだ。信吾は不意に自己の喪失か脱落がきたのかと無気味だった。 、、、、 康子はどうにか結んでいるらしい。 信吾は仰向かせられて、後頭部を圧迫していたせいか、ふうと気が遠くなりかけた 途端に、金色の雪煙がまぶた一杯に輝いた。大きい雪崩の雪煙が夕日を受けたのだ。 どうと音も聞こえたようだ。 脳溢血でもおこしたのか、と信吾は驚いて眼を開いた。この小説は、ある家族の日常を、家長である主人公の男の目を通して描いたものである 。男は、妻と息子夫婦と暮らしている。男は妻に対しては殆ど人間的な感情を持ってい ないが、息子の妻、つまり嫁に対しては異常な執着を感じている。その執着とは性的な ものだということがやがて少しずつ明らかにされてくる。つまりこの小説の基本プロッ トは、息子の妻に横恋慕する父親のいぎたない性的願望の物語なのである。といっても 劇的な展開があるわけではなく、性的願望は男の心中に抑圧された感情として描かれる ばかりだから、物語と言うよりは叙述といったほうが相応しいかもしれない。語られる 事柄は背徳的なことばかりだから、これは背徳的な叙述だということになろう。 背徳的というわけは、単にこの男が息子の妻に横恋慕することだけではない。息子には 妻の他に女がいて、その女が妊娠したとき、男は女のもとに押しかけて堕胎するように とほのめかす。その時の男の気持ちには、この女に対するいたわりは微塵もない。ただ 自分が厄介な事態に巻き込まれることを恐れるだけである。ということは、人間的な感 情に欠けていると言わざるを得ない。その点でもこの男は背徳的なのである。 男が背徳的なら、その息子の方はもっと背徳的である。この息子は父親の{おそらく経 営している}会社に勤めていることになっている。それだけでも、子の息子が十分に自 立していないことを感じさせるが、妻の他に女を持ちながら、その女ともずるずるべっ たりで、責任ある男としての行動ができない。その結果、その女からも馬鹿にされるし 、妻には愛想をつかされる。妻は、夫に女がいる間は子を産むわけにはいかないといっ て、妊娠した子を自分の判断だけで堕胎してしまうのである。 こういえば息子の妻は意思の強い女のように思われるが、そうではない。彼女も自立し た人間ではないのだ。その証拠に、夫婦関係を立ちなおすためにも夫婦だけで暮らした らと進められると、夫と二人だけで暮らすのが恐ろしいという。この女性は、一人の男 と結婚したというよりは、その男の家に嫁入りしたという感覚であり、嫁として舅に可 愛がってもらうことに問題を感ぜず、むしろそれが心地よいと感じる。そうした彼女の 姿勢がまた、舅の性的な感情をそそのかすことにもつながるわけである。 男には実の娘がいるが、これもまた自立していない人間である。どういうわけか知らぬ が、二人の子供を連れて嫁ぎ先を飛び出してきて、親の家に住みつくようになる。いわ ゆる出戻りだ。男はそのことを迷惑に感じるが、かといって娘夫婦の関係をどうしよう というわけでもなく、ずるずると日を過ごすだけである。そのうちに、娘の夫が情婦と 自殺未遂を図ったという記事が新聞に出る。そこで災いの及ぶのを恐れ、そそくさと離 婚の手続きをする。彼女らが何故別居し、また何故彼女の夫が情夫と共に自殺しようと 思ったか、それを知ったうえで事態を改善しようという気遣いは見せない。ただただ災 いが我が身に及ぶことを恐れているだけだ。つまりこうした場面でも、この男は利己心 の塊として、人間的な感情に欠けたものとして描かれている。 こんなわけで、この小説に出てくる人間は、主人公の男も含めて皆人間的な感情に欠け た木偶の坊のようなものたちばかりである。その木偶の坊たちを、これまた木偶の坊の 男の目に映るように描いていくわけだから、この小説には救いがない。唯一救いがある とすれば、それは息子が妊娠させた女だろう。この女は、息子の父親が押しかけてきて 自分に堕胎を迫った時に、敢然としてそれに抵抗した。そして、自分は自分の意思で子 どもを産むのだから、誰にもそれを邪魔することはできないと言って、男の意思を打ち 砕く。そのやり取りの場面が、この小説の中で最も輝いている部分である。つまり、男 とは違う価値観を持った女に、自由にものをいわせることによって、そこに複眼的な視 線が生じる。その複眼的な視線が、主人公である男の視点を相対化させて、この部分に 物語としての広がりとふくらみと深さを与えているように見させるのだ。 このようにこの小説は、内容には救いがないが、筆の冴えは際物といえる。文章に無駄 なところがひとつもない。しかもそれらの文章は、一つ一つが尖った切っ先のように冴 えわたっている。この小説は川端の作品としては非常に長く、物語性にも乏しいのだが 、それでいて読者を飽きさせることがない。文章の力が人を引きずっていくためだろう 。 山の音のあらすじ 東京で会社社長をする尾形信吾(62)は、妻・保子(63)、長男・修一とその妻・菊 子(20を出たばかり)と、鎌倉の家に暮らしている。信吾は、青年のころに夢見た保子 の姉の面影をいまでも求めている。修一は、信吾の会社で働き、保子と菊子は家にいる 。8人兄弟の末っ子という菊子は、信吾になじみ、信吾も菊子をかわいがっている。結 婚して2年にならない修一の浮気を知った信吾は、会社秘書の谷崎英子に案内してもら って、浮気相手の家に行ってみたりする。信吾は、戦争で変わってしまったという修一 をどこかさめた目で見ており、修一も表面上は信吾の面目を立てているが、信吾には心 を開かない。信吾は、修一が浮気を始めてから、かえって盛んになった修一と菊子の夜 の営みの声を聞いていたりする。 鎌倉の家に、嫁に出ていた修一の姉・房子(30)が3歳の里子、赤子の国子をつれて 戻ってきた。房子の夫・相原は麻薬の密売に手を出して身を崩していたというが、信吾 は、下っ端として使われただけだろうなどと、どこか感情が欠落したようなことを口に し、ときに苛立ちながらも、何もせずになりゆきを見ている。信吾は自分にしか興味が なく、自分に都合のいい菊子はかわいがるが、家族の面倒を見たり、問題を解決したり することはない。 それでも信吾は、修一と菊子を別居させようと考え、電車の中で、菊子に「別居して みる気はないかね」と意向を聞いた。菊子は、訴えるような声で、信吾といっしょにい たいと答え、涙を浮かべた。死んだ同級生が所有していた能面を譲り受けていた信吾は 、家で、菊子に能面をつけさせた。能面をつけた菊子のあごから、涙が流れ続けた。信 吾が、修一と離婚したらお茶の先生になろうなどと考えたのだろう? と聞くと、能面 をつけた菊子はうなずき、「別れても、お父さまのところにいて、お茶でもしてゆきた いと思いますわ。」と告げた。 菊子に子どもができたが、修一が浮気をしている状態では産めないと、菊子は信吾に はだまって中絶をした。いっぽう、修一の浮気相手である絹子が妊娠した。修一は、中 絶をせまり、ときに絹子を殴ったり、階段を引きずり下ろしたりしたが、絹子は、修一 の子どもではないと主張し、また、産むと言い張って、沼津へ行った。 10月の朝、信吾は、ふいに40年間つけているネクタイを結ぶことができなくなった。 恐怖と絶望に襲われた。信吾は、保子に結んでもらったが、大学を出て初めて背広を着 た時、保子の姉にネクタイを結んでもらったことを思い出した。「信州のもみじも、も うきれいだろうな。」と修一に告げる信吾は、故郷の山のもみじよりも、保子の姉が死 んだ時に仏間にあった大きな盆栽のもみじの紅葉を思い出した。修一は「菊子だって、 自由ですよ」と告げる。信吾は、家族に、皆で信州へ行こうと告げる。修一も、房子も 、留守番をすると申し出た。食事のあと、信吾は菊子を呼んだが、洗い物の音で声が届 かないようだった。 山の音の読書感想文 『山の音』は、ほんとうに美しい小説だと感じます。信吾自身は、保子の姉に象徴さ れる自分一人だけの内面世界を持っていて、それを誰にも共有させようとしません。共 有させようとしないといいますか、誰かと何かを共有するという発想を持っていないの だと思いました。また、誰も制止したり、矯正したりする人がいない家長という立場に あるため、自分勝手とは違うのですが、自分の内面世界だけを見つめていてもそれで通 ってしまうわけで、他人から見たら、ある意味、何を考えているのかわからないところ もある、得体の知れない存在に写るかもしれないと思いました。しかし、そんな信吾を 、菊子はこの上なく慕っています。 結末近くで、信吾が「菊子、別居しなさい。」と告げる場面がありました。菊子は、 修一が怖いと言います。修一は菊子に暴力をふるうことはないようで、夜の生活も充実 しており、戦争で性格が変わり、さめたり、しゃにかまえたりしているところがありま す。しかし、菊子が怖いと言った理由は、修一が菊子に何かを訴えかけようとするから かもしれないと思いました。菊子は、修一にはわからないところがあると言います。信 吾は、修一から、菊子は自由だと自分の口から言ってほしいと頼まれていたことを告げ ます。菊子は、修一からそのようなことは言われたことがなく、はじめは、きょとんと していました。 しかし、信吾は「うん、わたしもね、自分の女房が自由とはどういうことだと、修一 に反問したんだが……。よく考えてみると、菊子はわたしからもっと自由になれ、わた しも菊子をもっと自由にしてやれという意味もあるのかもしれないんだ。」と告げます 。菊子は、「私は自由でしょうか。」と涙ぐみました。 従順で幼い菊子が信吾を慕う様子がほんとうに愛くるしいので、この場面は、心に染 みました。川端康成は、女性の自立とか、自由とか、自我とか、人生とか、そういった ことを訴えたり、キャラクターに託したり、ストーリーを展開させたりしたわけではな く、また、いい悪いやどうあるべきかの価値判断を挟むことなく、ただ、川端自身が見 ていた内面の「まなざし」を通して信吾や菊子を描き、それが結果として、ある時代の 日本や日本人の姿を描いてしまっているのかもしれないと思いました。 また、新潮文庫収録の山本健吾の解説にあった、信吾が信州行きを提案したのは「も ちろん、故郷の紅葉のもとに、菊子を立たせてみたいのである。そのことから私は、『 源氏物語』に書かれざる「雲隠」の巻があるように、『山の音』にも書かれざる「紅葉 見」の巻があることを、想像した」という文には、はっとしました。 『山の音』を読んで一番に感じたことは、小説は、書かれていることよりも、書かれ ていないことのほうに、味わいがあるのかもしれないということでした。

2016年8月25日木曜日

ファブラボ鎌倉

慶應義塾大学SFCソーシャル・ファブリケーション・ラボは、オープンソースのWebブラウザ「Firefox」を開発するMozillaの日本法人「Mozilla Japan」が中心となって開発を進めているオープンソースハードウェア向けドキュメント共有エンジンをベースに、2015年1月に「Fabble」というWebサービスを実験的に開始しました。

ものづくりの手順と記録を共有する機能があり、大学でのレポートやハッカソン、ワークショップでの利用を想定して、現在もさまざまな開発が進められています。本連載では、そのFabbleの開発に携わった方たちが開発の背景や利用シーンなどを解説。日本発のものづくり共有サービスについて紹介します。今回はファブ施設での活用事例をファブラボ鎌倉/国際STEM学習協会の渡辺ゆうかさんに寄稿いただきました。(編集部)

ものづくりの手順と記録を共有する機能があり、大学でのレポートやハッカソン、ワークショップでの利用を想定して、現在もさまざまな開発が進められています。本連載では、そのFabbleの開発に携わった方たちが開発の背景や利用シーンなどを解説。日本発のものづくり共有サービスについて紹介します。今回はファブ施設での活用事例をファブラボ鎌倉/国際STEM学習協会の渡辺ゆうかさんに寄稿いただきました。(編集部)

こんにちは、ファブラボ鎌倉の渡辺ゆうかです。これまでの記事では、Fabbleの開発に至るまでの背景や、大学での活用事例が紹介されてきました。私は、ファブラボ運営者ということもあり、実際に行っている4つの取り組みからFabble活用法をご紹介していきます。

- インターン育成編/トレーニングのログとしての活用

- FUJIMOCK FES (フジモックフェス)/ 活動記録のアーカイブとして

- 遠隔ワークショップでの可能性/地域間の差異を知る

- OPEN EDUCATION/(先生方も巻き込んだ)Fabbleの新しい使い方を考える

1.インターン育成編/トレーニングのログとしての活用

ファブラボ鎌倉では、定期的にインターンを募集しています。新しい出会いにワクワクしながらも、いつも悩むのが知識の伝達です。何かを学ぼうと鎌倉まで来てくれる人たちは、FABのスキルを学びたいという思いがとても強いです。期待に答えたいと思いながらも、時間も限られている。 そうした中で、「Fabbleをインターン育成に使えないかな」というアイデアが浮かびました。そのころ、千葉県の幕張から鎌倉まで通っていたインターンのTくんがいたので、TくんのFABスキルの習得、その行為を継承する記録としてFabbleが活用できるか検証することにしました。

Webに情報があまりない内容を載せるために選んだのが、ローランドDGの「monoFab SRM-20」というCNCミリングマシンです。ファブラボでは「オリジナル基板づくり」に使っています。まだまだ一般的ではないですが、基板づくりを早速Tくんに覚えてもらい、そのプロセスをFabbleで紹介してもらうことにしました。それが下記のページです。まとまった記録を残していくことで、Tくんのログは今でも新規インターンの予習復習に役立っています。

Fabble活用のポイント:インターン育成編

- ドキュメンテーション:制作記録を取る習慣を身につける

- 「インターン」で何をしていたか? が明確になる

- インターンのノウハウを引き継ぐ:運営スタッフの負担が軽減できる

- あまりWebにない情報を掲載することでオープンな文化に貢献できる

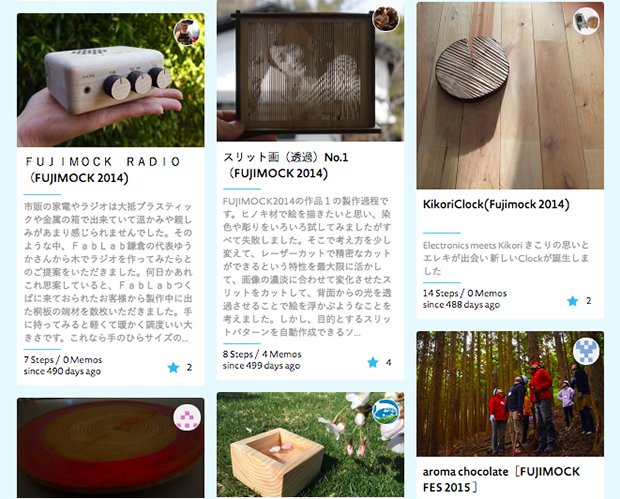

2. FUJIMOCK FES での活用法/活動記録のアーカイブとして

次に紹介するのは、特定多数の参加者によるイベントでのFabble活用法です。イベントの名は「FUJIMOCK FES」(以下:フジモックフェス)といいます。このプログラムは、富士山麓に分け入って自分で切り出した間伐材で、モックアップ(アイデア模型)を作るフェスです。POPなネーミングにしつつ、始めた動機は強い思いがあります。少しずつFAB機材が身近になるからこそ、素材から作り手が意識することで、日本の森と生活をゆるやかにつなげて森を元気にしたい、という願いがあってこのイベントを開催しています。富士山の麓を拠点とする自然ガイドのプロ集団ホールアース自然学校、静岡県内の若手きこりさんたちとファブラボ鎌倉が連携し、2012年に第1回を開催しました。「森の活動に携わるなら最低10年はやる!」といって、今年で5回目になります。全体の構成は大きくは変わっていません。森に入り木材を調達して、半年かけて自分の作りたいものを作る。参加者の手で乾燥、製材、制作していきます。

このイベントに本格的にFabbleを導入したのは第4回目からです。それ以前は、Fabble使用の推奨はしたけれどプレゼン時の発表方式は任意にしていました。Fabbleを正式にプレゼン方法として採用したことで、時間や記録の効率がとても向上しました。第3回の参加者の数名の方が、作品記録をFabbleに掲載してくれたこともあって、Fabbleを通じてどこまでできるか、何ができるかざっくりと想像できたので、第4回に参加された方からの質問の質も変わりました。「何ができますか?」から「Fabbleにはこの作例がありますが、私はこうしたいのです。どうしたらこれができますか?」といった感じです。ささいな変化かもしれませんが、実は大きな変化だとも感じています。

Fabbleに掲載されている作品/Fabbleサイト内で「fujimock」と検索すると参加者の作品を閲覧することができます。

Fabbleに掲載されている作品/Fabbleサイト内で「fujimock」と検索すると参加者の作品を閲覧することができます。

フジモックフェスでは、100プロダクトを目指してFabbleに記録を残していくことを目指しています。木工のプロやプロダクトデザイナーではない一般の方々による作例というのも特徴です。それぞれの着眼点で木材と向き合い、試行錯誤して作った作品だからこそ自由な発想があふれています。「失敗」を共有すれば、それは「教訓」になります。失敗を恐れずに取り組む猛者たちがたくさんいます。毎年更新されていく作品アーカイブですが、作例は多岐に渡ります。携帯充電器、木材加工するためのアプリケーション、光る丸太、木を油で揚げたり、板チョコなどなど、それまでの木工とはひと味違う概念を加えてくれるのも、フジモックフェスの醍醐味です。

今年もフジモックフェスを開催するので、興味のある方はぜひ!!

詳しくは、FUJIMOCK FESの公式ページで(早割有り)

詳しくは、FUJIMOCK FESの公式ページで(早割有り)

Fabble活用のポイント:FUJIMOCK FES

- 長期プログラムで参加者同士が進捗を共有するのに便利

- プレゼンも効率的に行える/PCを切り替えるのではなくURLを切り替えるだけで済む

- 作例が集約されており説明や管理が楽

- 作品事例があることで、作品の質やバリエーション向上が期待できる

2016年8月17日水曜日

食の交わり

渋谷からビル街を避けながら進むが時折、忘れ去られたような世界が目の前に現れる。 でもそれは食を通じた懐かしい思いがこもっていた。 高層ビルがそびえるオフィス街の谷間、本通りの裏路地にある、まるで小津映画の舞台 にでもなりそうな風情ある木造二階建ての家並みを見ると、東田さんと尾崎さんの顔を 思い出す。 東田さんは銀座で数件のクラブを持つオーナであった。だが彼との出会いはほとんど覚 えていない。どういうわけか彼に気にいられたようで関西に移る数年間、色々と夜の探 訪とこの世界の常識的な教えを受けた。特に、彼の行きつけの店には、文人的な人の出 入りもあり、食というものを彼らがどのように感じているか、少しわかった気がした。 もっとも彼の好きな店はやはり昭和の味がする店であった。 彼の事務所から少し離れたところに西洋料理を日本人好みに仕立てた〝洋食屋〟の「た いめいけん」があった。〝昔は洋食屋といえば軒や亭がつくもの。「けん」と名乗る以 上は昔の洋食屋の心意気は守っていく〟という先代からの付き合いだそうだ。伊丹監督 がひいきにしていたオムライスの中身は、創業当時からのシンプルなハムライスだった 。卵三個と、たっぷりのバターを贅沢に使った王道の逸品とか、美味しかった。気軽に 〝昭和の洋食〟が食べられる、そんな店だと東田さんの言葉が、当時六十歳は超えてい ただろうが黒髪に黒縁眼鏡の奥のあった優しいまなざしと百八十センチはありそうな大 きな体とともに、今も思い出される。 尾崎さんは新橋の近くの事務所に大阪に移る二年間ほどお世話になった上司であった。 すでに白髪となった髪も両脇にすがりつくように残っているが、そのしもぶくれした顔 はみんなから布袋様と呼ばれていた。だが、彼は中々の通人であった。よく出先や仕事 の後の一杯では、思わぬ場所に連れて行かれたのを覚えている。事務所からあまり離れ ていないビル街の一角にいかにも昭和です、 といった風情の飲み屋や飲食の店があった。そこが焼き鳥屋の「伊勢廣」だった。昭和 初期から当時では珍しい焼き鳥屋をはじめたそうだ。小さな店だったが、毎朝にわとり を丸ごとさばくため、品質と鮮度はどこにも負けない。しかも鶏肉以外の食材にもとこ とんこだわり、ねぎは千住のねぎ専門問屋からしいたけやししとうは築地の料亭に卸す 八百屋で、塩も自ら探した静岡の職人による塩を使ったという。すべての食材を鶏肉の 水準に合わせた最高級のものに揃え評判となった。小津安二郎がここの常連だったそう だ。いつも静かに召し上がって、静かに帰えったという。隣で尾崎さんに話を聞きなが ら味わった。 一本目は火の通りが早くて客を待たせずに出せるお通し代わりの笹身、上にのせたおろ したてのわさびの香りが鼻に抜けていく。そしてレバー、砂肝、ねぎ巻き、団子、かわ 、もも肉、合鴨、手羽と続く。飲んでいるうちに、常連に愛され受けている理由がわか るような気がした。普段はよくしゃべる尾崎さんも終始無言、焼き鳥の味をゆっくりと あじわっているようであった。 さらには、仕事で浅草の近くまで出向いたとき、ちょっと蕎麦の美味しい店が あると誘われその店に入った。やや古さを感じる店構え、これも年代のわかるテーブル と上がり畳の席、少し前の東京をしのばせるうつわ、それが「並木藪蕎麦」であった。 従業員の、きりりとした白い上っ張りと三角巾姿が小気味用動いていた。尾崎さんの話 では、そば好きで知られた池波正太郎が懇意にしていたという。 彼の文にもそれがある。 「平日の午後の浅草へ行き、ちょっと客足の絶えた時間の、並木の 〔藪〕の入れ込みへすわって、ゆっくりと酒をのむ気分はたまらなくよい。、、、、 そして、女中たちの接待もまた、ここは、むかしの東京を偲ばせるにたる」 と、そんな思い出話までしてくれた。そこには普段の布袋様ではなく、食の通人がいた 。この店は、濃いそばつゆが特徴。厚削り(鰹節)を一時間半煮詰めるというだしと、 油と砂糖を寝かせた「かえし」を合わせ、うまみが強いそばつゆになっていると説明さ れた。黒く滑らかなつゆが私の持つ手に合わせゆったりとゆれ、少し灰味を帯びた蕎麦 が私ののど越しを過ぎていく。私の好きな味であった。さらに、焼き海苔は「海苔箱」 と呼ばれる白木の箱に入ってくる。箱の中には、底が和紙で貼ってある懸け籠(かけご )があって、下には小さな炭が。炭の熱で海苔がしけるのを防ぐ仕組み、「海苔はぱり っぱりじゃないと」という人が喜ぶが、これ見てここの主人も本当の蕎麦好きなのだと 思った。ここには、その後数回行ったが、ざるそばは、ざるの上にさらりとのっていて 歯切れの良さは言うまでもない。そば湯は、当世風にそば粉を入れて風味を足したりな い、昔ながらのもので、必ず味わった。外に色々な店を教わった。 わずか二年であったが、尾崎さんや東田さんの食通の覚え、そして昭和の味へのこだわ りは関西に行っても変わることはなかった。 人の本性は変わらぬが、その行動は変わる。単なる技術バカであった私もそうであった 。関西では、仕事のことあり、多くの大企業、中堅企業の役員と食事を共にすることが 多くなった。大阪の北や南の有名料亭などでの会席も増えた。また個人の食へのこだわ りを垣間見ことも多々あるようになった。懇意にしてもらった社長はワインが好きで毎 年のワイン年鑑なるもので、その年のワインの味をかみしめていた。彼に言われたこと がある。 「ワインも単に高いだけのものではその味わいは十分とは言えない。その値段の多寡に 惑わされるのは本当のワイン通ではない」、と。 それはいみじくも彼と行ったスペインの場末で証明された。日本円で数百円ほどの一杯 のワインの味のすばらしさは、この私にでもわかった。 またよく仕事で使った長堀のてんぷら専門店、目の前で揚げるてんぷらを見ながら、芝 エビ、穴子などの旬の素材やその揚げ方について色々と聞くのが楽しみであったが、思 い出すのが、浅草で食べた大きな「かき揚げ」であった。店の造りも鯉が泳ぐ池の周り に数寄屋造りの離れが並ぶ静かな佇まいであった。この「雷神揚げ」と呼ばれる大きな かき揚げも、芝海老と青柳の貝柱がふんだんに入り、胡麻油の香りに包まれた風味豊か な逸品だった。 また、ある時、その店のあるじに言われた。 「てんぷらは汁ものをつけて食べるのは愚の骨頂、少し塩などをつけててんぷらの味を 残して食べるのが常道である」 と、もっとも私は天つゆにつけるてんぷらが一番好みではあるが、これは今も変わらな い。またてんぷら油は一回使うと味が落ちるので、この店では一回使ったあとは一般の てんぷら料理の店に回すのだという。何と贅沢な、私も単なる庶民にしか過ぎないと思 ったものだ。さらには、夏の鱧は大阪では天神祭り京都では祇園祭までが最高の味と、 大阪南の料亭や祇園の専門店の主人に言われた。鱧はあの小骨をいかにうまく処理する かが料理人の腕でもある。小骨を一本一本抜いていくか、包丁で細かく砕いていくか、 その腕が問われる。 鱧の炭火焼、塩をうった鱧を炭火で十秒ほど焼くと、白い可憐な花となる。 中々の味だった。神戸の牡蠣料理の専門料亭は晩秋から春先までしかやって いなかったが、様々な調理の妙を味合わせてもらった。好きな蕎麦も滋賀はもちろん、 京都、大阪で美味いと評判の店に行ったものだ。京都の尾張屋本店の宝来そばは 小皿に違う薬味で味わえて何回行っても飽きない。大阪北お初天神の瓢亭の 夕霧そばは、そばの淡白な味と柚子の優雅な香りが織り成す風味の良さに加え、 薄黄色を帯びた蕎麦は五感すべてに感ずるものがあった。 この殺風景な街中を皆に白い目で見られながらも私がいる。 そしてその苦痛を紛らわすのは、食への思いが一番なのかもしれない。 今は関係ないと一蹴される様な想いが照り映える歩道の歩みに合わせるかのように浮か んでは消え、消えてはまた不快な想いとあわせ現れてくる。 普通に考えれば、大企業の役員なのであるから美食で食べ物三昧と思いがちであるが、 大分違うことが分かった。多くの役員が個人的に行く店は、少し外れた寂しい場所にあ る、何の変哲もない店が多い。付き合いのあった役員はよくそのような店に行くと、梅 干しとお茶漬けで至極美味しそうに食べていてことを思い出す。さらには、食とその人 の人格なるものが結構関係あることも特に大阪での二十年弱でなんとなく分かった。余 るほどの饗応を受けたがるのは、その人の地位に関わらず心の卑しさが垣間見られる人 たちだった。何とも寂しい話だが、よくあることだ。また、店もそうだ。古い店を壊し 、ぎんぎらの新しい店にしたところはおおむね数年でダメになる。それは金銭意識が高 まり、料理を味わってもらうという本来の気持ちが薄くなるからであろう。 さすがに東田さん、尾崎さん、幾多のなじみのあった人の教えてくれた店は違っていた 。横を素通りする人の合間を縫うかのように東田さんと尾崎さんがちょっといいところ があるよ、そんなことを言っているようだ。あるとき、尾崎さんがぼっそといった一言 が何かを食するとき、痛烈に浮かんでくる。 「料理は、舌だけでなく五感すべてで味わうものだよ、特に心で味わうもの。 作った人の心、食べる人の心」 すでに俺もあの人たちの歳を超えてしまった。悔悟の念、黒く重たい何かが足元からジ ワリと体を抜けていく。

2016年8月16日火曜日

ネットの功罪、「弱いつながり」より思う

インターネットが生活に入り込み始めて10年ほど、その速さは今までのメディアでは 考えられない浸透の速さである。 そして、この広がりの大きさと速さは今までの社会的なつながりを変え始めてもいる。 ネットの功罪はこの浸透の深さや広がりが強まるほど増えてくる。 そしてその罪の方に重点を置いて、警鐘も含めて書かれたのが、東浩樹氏の「弱いつな がり」と思っている。 「ネットには答えがある」という思いが強まるにつれて、その弱点を忘れてしまう人も 多くなる。 「ネットには情報があふれているということになっているけど、全然そんなことは ないんです。むしろ重要な情報は見えない。なぜなら、ネットでは自分が見たいと 思っているものしか見ることが出来ないからです。そしてまた、みな自分が書きたいと 思うモノしかネットに書かないからです」 と彼は言う。さらには、 「僕にとって、検索は「経路を無くすもの」です。 人が物事を調べる時には、本来は必ずなんらかの「経路」があります。例えば図書館 に行って棚で本を探す。この一見すると無駄な途中の過程、これこそが「経路」です。 実はその経路の途中で、何か発見があることが多いのです。だから、検索によって経路 が無くなると、人間のクリエーティビティーは下がるのではないかというのが僕の根本 的な問題意識です。僕はカーナビもニュースキュレーションサービスも同じように 「経路」が無くなるので好きではありません。カーナビで目的地まで走るよりは、 カーナビに頼らず自分で調べながら運転したい。ニュースキュレーションにしても、 毎日新聞なら毎日新聞のサイトに行ってクリックするという経路が大事なのです。 そこで目的の記事以外をクリックする可能性があるからです。事前に登録した記事 だけが自動で配信されてきても、それ以上の発展がありません」と喝破している。 さらに彼は、上っ面の訪問であっても、現場に行くべきという。 「旅に行くべきだ 行くことそのものが目的なのだから。現地を見ても、ネットと 大して変わらないこともあるし、単に事実関係を調べたいだけなら今後もグーグルアー ス(http://www.google.co.jp/intl/ja/earth/)のような技術が発展するだろうし、 現場までわざわざ行く必要はない。そうではなくて、僕が大事だと言っているのは、 現地に行くというプロセス=「経路」なのです。 旅をするとは時間の投資です。一定の時間が投資され、その間無駄なことを考える。 実はそれこそが大事だということなのです。だから、ネットの発展で究極の バーチャルリアリティーが実現されたとしても、僕は旅に行くべきだと思っています。 行くことそのものが目的だからです」 彼は表面的な撫ぜることだけの観光であっても、「どこかへ行く」というのは、 それだけで決定的な経験を与えてくれることがある、とも書いている。 確かに私個人の経験でも、同じ場所に行くにしても、ネットの情報では、その発信者 の思惑の情報であり、自分の知りたいことが載っていない場合が多い。 さらに写真で見ても、現地の実体験ではその肌感覚から受ける感情は全く違う。 例えば、殺人現場を写真で見てもそれは単なる殺人のあった光景の情報に過ぎないが、 その地の木々や土の肌触りなど体感的なものは得られない。写真などネットの情報は その多くを欠落させながら、我々の体に届くだけだ。 さらに、面白い指摘もしている。 「ネットにはノイズがない。だからリアルでノイズを入れる。弱いリアル、それは 「身体の移動であり旅であり偶然の出会い」なのだが、があって、初めてネットの 強さを活かせるのです。 と序文でいい、そして、「ネットは強い絆をますます強くする世界で、そこにノイズ 入れるためにリアルがあるのだ、と言いました。 その点で考えると、人間に「性」があるということはとても重要です。なぜなら、 性の欲望はまさに人生に「ノイズ」を入れるものだからです。一晩過ごしたという 関係性が親子や同僚といった強い絆をやすやすと超えてしまう。そう言った 非合理性が人間関係のダイナミズムを生み出している。もし人間に性欲がなかったら、 階級はいまよりもはるかに固定されていたことでしょう。 人は性欲があるからこそ、本来なら話もしなかった人に話しかけたり、交流を 持ったりしまうのです」 これを一様に受け入れられないが、「性」の持つ不可思議性には、納得できる。 以前に「不寛容社会」というテーマで、NHK特集があった。 SNSなどでの炎上が過去5年で10倍以上、色々と過剰な反応の時代となっている。 教科書の表紙の昆虫の写真が気持ち悪いという一部の人で指摘でやめになった事例、 不倫という流言が出ただけでやめたCM、企業もきちんとした姿勢もなく、顧客迎合? 誤ったものも多いはずだが、の状態がある。 それはスマホの保有台数やツィターなどでの反応の激化が一層強まっているように 見える。ネットが個人の手元に降りてきたことがそれを助長させているようだ。 不寛容についての皆さんの意見はあまり関心がなかったが、 この中で出ていた以下の状況にはその指摘を含めて考える必要がある。 ・1995年のネット元年と言われてから急速に個人の参加が可能となり、沈黙の 子羊が勝手に声を上げ始めた。過剰反応の時代である。1つには社会の隅で己の存在を 確かめられない人が「認知欲求」を満足させるため、自身の正義のためという理屈で 参加する。 ・日本人の同質性と今までもあった不寛容の行動がネットという存在で加速度的に 皆の前に出てきた。 ・これらを助長する1つに、インターネットの特質がある。勝手に個人の意見は 表明できるが、それらの声をコントロールするようなコーディネータ的機能と 相互で聞きあう機能が弱い。言ったまま、聞きたくないのは無視するなどの 行動が容易にとれる。 ・人間の本質的な機能、もともと不寛容が基本であり、同じグループ内での 同質性の強化がある。これはデータでも出ているが、反対意見のグループと 別な意見のグループ間の相互のやり取りはほとんどされない。また、同じグループの 中でも違う意見を出すとそれは悪とみなされグループから除外される、これにより 一層の同質な塊となっていく。 ・社会的な不安状況が高まっていることも大きい。イライラする人、すぐに怒りを 発する人など増えている。 ・今回は不寛容を助長しているのが、ネットだという論点が垣間見られたが、 もともとメディアは自分たちの論点を決めてその方向にもっていく傾向が強い。 公明公正なスタンスを期待するのは無理なのである。つぶやきの中にそれらが 多く見られたのについてはNHKは今回何も提示していない。 NHKのやや偏った志向があったものの、この社会傾向はさらに強まるのであろう。 これは、東氏の言う「言語のメタ化機能のやっかいさ」なのであろう。 仲間との議論で、初めは具体的な内容であるが、次第に抽象化し、議論が初めの 目的からどんどんずれていく。例えば、「お前がやっていることは正義ではない」 という非難に対して、「そもそも正義とは何か」「正義は定義できるのか」 の抽象化レベルとなり、炎上となるようなものです。 ネットの拡大に伴い、彼の言う「弱いつながり」はますます増えていく。 さらに、グローバル化という言葉に代表される世界の均質化がさらに進む。 最後に彼の言っている点は十分考える必要がある。 「世界は今急速に均質化しています。20世紀には旅で全く異なる他者、 全く異なる社会に出会うことが可能でした。けれでも21世紀は世界中の ほとんどの人が皆同じような服をまとい、同じような音楽を聴き、同じ ようなファストフードを食べる、そういう光景が現れると思います。、、、、 人はそれをコピーだらけの旅だと批判するかもしれません。しかしそれは 偶然や出会いがないことは意味しません。観光もツーリストの行動によって それぞれが全く異なる顔を見せるからです。世界中が均質になったからこそ、 その均質さを利用してあちこち行って、様々な人と出会い「憐みのネットワーク」 を張り巡らせるべきだと思います。ネットの強みを活かすには、弱いリアル を導入しなければならないと序文で書きました。 同じようにグローバル化の強みは、観光客として無責任に「弱い絆」をあちこちに 張り巡らすことで初めて生きてくるのです」

2016年8月11日木曜日

地方への想い

豊かさが示すところは時代によって変わる。まだ20年ほど前、「豊かさ=幸せ」 という社会意識と構図もあったが、それも変わった。 いま、価値を持ち始めているのは、人とのゆるやかなつながりや安心感など、貨幣的 価値に還元できないものがその地位を徐々に上げているように見える。 そして、これまでとは異なるライフスタイル、価値観、仕事、帰属意識が生み出され つつある。都市と農村里山のフラット化、新たなスタイルの自営業、進化する 都市のものづくり、地域産業の活性化、クラウドファンディングに代表される様な インターネットを介した新しい仲間、パートナの緩やかな関係拡大など、 多種多様な動きがある。 1.人の希薄さは地方ほど感じる 「日本救う若者のローカル志向」『毎日新聞』2013年12月9日夕刊に 面白い記事があった。 「大学生たちに、「地元と聞いて思い出すものは何ですか?」という アンケートをとったときに返ってくる答えは、「イオン」「ミスド(ミスタードーナツ )」「マック」「ロイホ(ロイヤルホスト)」などである。この答えは驚きである。 なぜなら、これらのものに、地元的な固有性はいささかもないからである。 むしろ、これらは、それぞれの地方に固有な特殊性が、とりわけ希薄なもの ばかりである。ミスドもマックも、日本中、どこにでもある(場合によっては、 世界中にある)。とすると、若者たちは、「地元がいい」と言いつつ、特に地元に もどらなくてもいくらでも見つかるような場所や施設を思い浮かべていることになる。 それならば、彼らは、地元の何に魅力を感じているのか。かつてだったら、 田舎に回帰する者たちは、その地域に根ざした共同性や人間関係に愛着を もっていた。しかし、阿部の調査は、ここでも、過去のイメージがあてはまらないこと を示している。その調査によると、地方にいる若者たちの圧倒的な多数がつまり 調査対象となった若者のおよそ4分の3が「地域の人間関係は希薄である」 と答えている。他の人間関係については、希薄だと答えている者の率は、はるかに 低いので(満足していない者の比率は、家族関係に関しては、およそ5分の1、 友人関係については1割未満しかいない)、彼ら は、地域の人間関係に対して、ことのほか背を向けている、ということになる。地域の 共同性が好きでもないのに、わざわざ地方にとどまっているのだ(ついでに指摘してお けば、本書の後半に、2012年におこなわれた、東日本大震災で被災した3県の調査 が紹介されており、それによると、「近所の人」が頼りになったと答える人の率が最も 低いのは、人口10万代の地方中小都市で、通念に反して、大都市の方が「近所の人」 への信頼度が高い)。 地元のイメージが託されているものは、どこにでもある施設で、地元の地縁共同体に も参加意識をもてないのだとすると、若者たちはなぜ地元を志向するのだろうか。 阿部が調査をもとに結論していることは、わりと穏当なものである。すなわち、 1990年代以降のモータライゼーションが生み出した、大型ショッピングモール が立ち並ぶ郊外が、地方の若者たちにとって「ほどほどの楽しみ」を与えてくれる ためだ、と。要するに、駐車場が完備した、国道沿いのイオンモールで遊べば、 そこそこ満足できる、というわけだ。地方都市は、余暇の楽しみのための場所がない 田舎と刺激が強すぎる大都市との中間にある「ほどほどパラダイス」になっている、 というのが、本書の前半の「現代篇」の最も重要な主張である。さらに、あまり明示的 に は語られていないことを付け加えておけば、そのほどほどパラダイスで鍵となっている 人間関係は同級生の関係であろう。 確かにいまだ多い地方での人間関係の複雑さは、若い人やほかの地域から移ってきた人 には中々理解できない。また地域のある程度高齢の人間も自分たちと違う世界の人間 とそれに交わるような空気は中々にない。今、メディアなどで紹介されている地域も それらをうまく乗り越えた1人か2人の先駆者がいる地域のようである。そのような 先駆者に魅力を感じさせる曖昧な地域は中々にその広がりを持つことは 難しいのであろう。 ローカル志向が強まっているという流れの中では、地域の経済といえどもその風景、 風土、文化さらに景観に加え、そこに住む人々とのかかわりも考えた総合的な アプローチが重要となって来るのかもしれない。 さらに、それは単に内なる視点だけでは構築されず、外部者からの意味づけがあって 意味を持ち、生活者の視点だけでなく、旅行者的な外部の視点で地域を捉える ことも重要になってくる野だろう。 2.街の顔は誰が作るのか 人も街もそれぞれに顔というものがある、と考えていた。わずか数日の訪問でも、 それを感じる。例えば、古くから大陸の文化や京都の結びつきの中でそれなりの 文化を育んできた敦賀や小浜、郡上八幡などは時代の香りを街並みや人の活動に 残している。 昔よく歩いた近江八幡や堅田の街もそうだった。黒板塀から松が数本 通り過ぎる人を眺めるかのように顔を出し、その松を目で追っていくと、 大きな瓦屋根が日に映え、二階の障子の白さがその下で輝やいている。さらに歩くと 細い石畳の道が苔むした河岸に沿って先まで伸びていた。その道沿いには、 蔵であろうか白壁におおわれた家並みが続いている。少しづつその顔は違った かもしれないが、似たような風情がどこにも漂っていた。そしてそれに何か心に安らぎ を覚える自分がいた。 さらに路地へと入り込むとその街の様子がさらに深く垣間見られる。郡上八幡では、 共同洗い場で井戸端会議に花を咲かしているおばさんたちにあった。小浜では、 お寺の白壁が絶えず目の前にあった。多治見では、足の向く方へ歩いて、路地の 分れる角へ来ると、「ぬけられます」という立て板があるのだが、一様の家造りと 一様の路地なので、自分の歩いた道はどの路地であったのか、どこも小さな開戸傍に 千本格子の窓が適度の高さにあけてあり、見分けがつかなくなってくる。 白壁ややや薄灰色と化した板塀、路地に残る石畳、小さな祠など大阪や東京などの 単なる住い化し、コンクリートの陰翳のない建物が主人公の街とは大分違う。 それは近代化、西洋化という波に飲まれ、先進という名の下で、無秩序に発達して きた町並みには見られない人の息遣いがある。 特に路地には、千本格子や竹囲い、障子、屋根に至るまで日々変わる陰翳が支配し、 人はその情景の中でゆったりと動いているようだ。 それぞれの建物が光をありのままに捉え、白と黒に明確に切り取られ、さらに 原色の色使いがそれに補足している現代の街並みには疲れさえ覚える。 多分、これは石造りの街並みでもそうなのかもしれない。 スペインやポルトガルで見た石造りの家並み、石畳、どれもがあの強烈な日差し の中でも人々に優しさを与えていた。私の好きな街並みもそうであった。 街の顔にアクセントをもたらす自然の要素も生きている。白川郷や五箇荘の茅葺き の家並みも自然に対抗するための人々の長年の智慧から生まれたのであろうが、 そこには自然との共生という優しさも加わっているはずであろう。郡上八幡から 続く幾多の街並みも、その街並みには水という要素も大きくかかわり、さらにその 優しさを倍加しているようでもあった。 人が街の顔を作り、それが人を作っていく。それは大型のショッピングモールや マック、ミスドの店を作ればできるというものではないはずだ。 街の顔はやはり人が作っているのであろう。だが、それには多くの時間と絶え間ない 努力が必要だ。 地域活性化には「あるもの探し」や「ばかもの、よそもの、わかもの」が必要と 言われているが、周辺や訪問した地域での気付きとしては、 ①「お年寄りをお年寄りとして扱わない」、というのがあり、現役バリバリで やっているお年寄りが多くいるところは地域全体元気。 ②一人一人が役割をもっているところは、何かがおきても続けられる。 逆に、何かの歯車としてやっている人たちというのは何かあると弱い。 指導的な人と支援する人の関係が重要である。 ③自分たちで文化を生み出し、守り、それを観に来る人たちが沢山いて、 そういう人たちから収入を得る、そのお金で程よく文化を守る、というかたち。 徳島県上勝町や長野県小布施などは良いサイクルを創っている。 ④「あなたはこういう役割を担っている人です。」という、場があって コミュ二ティがあって、集まって、リーダーがいて、話すきっかけがあればいい。 情報のやりとりがなくなっているというところは過疎化もするし、コミュ二ティが 小さくなって行くような気がする。 ⑤地域関係者でのネットワーク作り 農家民宿、農業体験を実施するNPO法人、老人会、自治会等とも連携し て目標を共有化して行く。農業者を主役とした魅力ある地域づくり・交流事 業(グリーンツーリズム等)を推進し、その効果を農業者自身が実感し始める。 ⑥捨てられたもの、無くなりそうな物などまずは、身近にあるものを キチンと見直す。これには、多様な人の視点を入れることが重要。 3.地域の頑張り 幾つかの頑張っている地域の事例を見てみる。 1)頑張っている自治組織 川根振興協議会は、地域の諸問題を住民の手で解決しようと1971年に設立された 自治組織で、川根(旧・川根村)は、19の集落におよそ260戸、人口600人ほどの地域。 川根村は1956年(昭和の大合併)に高宮町へ、さらに2004年(平成の大合併) に安芸高田市へと合併されてた。最初の合併後、役場、学校、病院、商店街 などが次々と消えていき、2000人いた人口は3分の1に。過疎化、高齢化が 深刻となっていた。 大きな転機となったのは1972年、広島を襲った集中豪雨がもたらした大水害で、 川根地区は孤立し、大きな被害を被る。この時、「もう行政には頼れない、自分たちで できることは自分たちでやらねば」という危機感と自治意識を強く持ち、災害復興 だけではなく、産業、福祉、教育などあらゆる分野で自治活動を進めていく。 例えば、この川根地区に万屋(よろずや)という店があります。万屋は、住民の 共同出資によって誕生した「共同売店」。7年前、農協の合併に伴う合理化で、高田郡 農協は川根地区にあった農協売店の閉鎖を決定した。地域に一つしかない売店が なくなるというのは大変なこと。特に、お年寄り、車に乗れない人、立場の弱い人は、 その地域では誰かの助けなしには生きていけないということになる。 関係者は閉鎖の話を聞いてすぐ「どうしても廃止するなら、その施設をくれ」と言い、 そして地域の人たちに出資を呼びかけた。1戸1000円の出資に260戸の全戸が応じて、 農協は「万屋」として、またガソリンスタンドは「油屋」という、地域による 「直営売店」に生まれ変った。 2)Iターンの島 島根県から、フェリーで約2時間半。お世辞にもアクセスがいいとはいえない隠岐島諸 島の一つ、海士あま町は1島1町の島だ。その便の悪さにも関わらず、ここ11年間で人 口約2,400人(2014年10月現在)の2割に当たるIターン者数を誇るという脅威の島。 3)ITベンチャーの街 徳島県神山町の“創造的過疎”アプローチでなぜベンチャーやクリエイターが集まるの か、徳島市内から車で約40分、人口約6000人の徳島県神山町。今この町に、IT系の ベンチャー企業やクリエイター達が続々と集結しているという。過疎化が進む神山町 が取り組んだのは、観光資源などの「モノ」に頼って観光客を一時的に呼び込むこと ではなく、「人」を核にした持続可能な地域づくりだ。 4)移住者が地域を活性化 最近、若い独身の移住者に加え、家族単位で移住をする人が多いとのこと。 田園回帰が広まりつつある。これは、田舎暮らしがいいというだけではなく、 経済的にもメリットがあることが分かって来たため。例えば、鳥取での試算では 7年後には、東京で頑張るよりも、貯蓄額が多くなるとのこと。子供の養育にいい、 新鮮な空気の中で生活できるなどの数字化が難しいメリットを事例調査などで定量化し 、 その費用換算をすると、月4万円以上鳥取の暮らしはよくなるとの試算が出ている。 最近のインターネットの普及により場所を選ばない職種も多くなり、それが後押しも している。地域でも、就業、起業、継業のいずれも可能となる時代である。 この背景を活かして、島根県大前町では移住1%戦略を開始した。若い人が人口の 1%移住してきてくれれば、将来は人口の増加となり、10年後には高齢化率も 下がるという。 これからは県単位や市単位ではなくコミュニティ単位でその地域の総合戦略を 立てるべきなのであろう。「地域みがき」が多くの移住者を呼び込む力となる。 5)行政の考えが通じるか 今CCRCという生涯活躍の街づくりを進めている行政がある。 これは、アメリカの富裕層向けに介護から様々な施設利用による老後の 豊かな生活をめざした町づくりであったが、日本では、年金生活者を 中心とした街づくりの考えになっている。 基本的にアメリカでの対応と日本での事情の違いを考慮する必要が あるようだが、失敗の事例では、何度となく失敗をしている箱ものつくり が主であり、運営会社の倒産とか含め、また失敗のじれいになるのでは、 という流れもある。 そのよい例が高齢者への「地方に住みたいか」のアンケート結果である。 男性の63、女性の71%がわざわざ住み慣れた土地から移る必要があるのか、 の疑問を呈している。 しかし、高齢者だけでは限界があると、若者を呼び込んでお互いの良いところを 活用しようとしている事例もある。福岡や朝倉市では、当初1000人の 予定が200人程度しか集まらず、失敗の事例であったが、若い夫婦向けに 空き家を安く売り、若い人を増やしことで、上手く回り始めた。 北九州では、空き家をきれいに整備し、新しい建物を造らずに高齢者向けの 住まいとした。 いずれにしろ、インフラや家をうまく整備しても、そこに住む人たちを その地域でうまく活かし、そのつながりが出てこないと1項の調査のような結果に 終わるのであろう。

2016年8月2日火曜日

鉄と信仰

鉄の持つ力と火を仲介とした生活へのかかわりからこれを信仰の対象とすることが 多く見られる。 古代における生産活動は宗教と切っても切り離せない関係にあった。物の製造は 生産要素の1つ1つを神の行為とし、その超自然的な力によって生産を順調にし、 その結果生まれ出てきた製品にも神格を認める、という考え方に支えられていた。 鉄の生産も同じであって、まず鉄を作る火が崇拝の対象となった。火は食物を 調理し、人間に暖を与え、動物の危害を防いでくれるが、その反面、雷火、噴火、 火災をもたらす世にも恐ろしいものであった。だから、火はとうといものというより 魔物であった。その火の中から鉄が生まれる。そこで災いを転じて福とすべく、 この荒ぶる火の魔火の精霊をなだめて、少しでも多くの鉄がとれるようにと火神崇拝 の思想が芽生え、その中から製鉄神崇拝の思想が独立していった。 これが荒神の始まりである。さらに、中国からの陰陽5行説の影響もあり、原始宗教 の自然物崇拝や偶像崇拝が絡み合い、鉄山独特の信仰形態が出来上がっていった。 こうして古代の拝火教要素を持つ火の信仰の発達した荒神、つまり竈神に5行思想の 産物である金神が結び付き、顔が3面、手が6本の金山荒神が鉄山の守護神として できあがった。この荒神に大年神の子である出雲系の奥津彦神、奥津姫神、火産日神 の3人をあてたのはずっと後のことである。「仮名暦略注」によれば、庚申も金神 の転化したものという。 東北へ行くと醜面を竈神にささげる習俗があり、タタラの天秤吹子の上部にも 泥面を作る風習があるが、これらは偶像化の名残りであろう。そして、この迷信は 山岳宗教である修験道の要素が加わり、さらに仏教、特に真言宗と触れ合っていった。 修験道自身、鉱山師の集団であった要素が強い。 全国の神社の祭神等からそれを少し見ていきたい。 1)稲・・稲妻・・雷神・・餅・・ 武甕槌大神タケミカヅチ(宮城・塩釜神社) 賀茂別雷命(京都・上賀茂神社・葛城を本拠にした渡来人で製鉄技術を 伝えた秦氏の氏神) 建御雷神(塩釜神社) 2)稲・・鋳成り(いなり)・・稲荷・・ 宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)豊宇気毘売(とようけびめ)) 御饌津神(みけつのかみ)・・三尻神・・三狐神・・伏見稲荷 3)蛇・・龍・雷・虹・菖蒲の葉・刀― 建御名方神タケミナカタノカミ(大国主の子)・・諏訪大社 蛇・・三輪山・・大物主大神(おおものぬしのおおかみ)・大巳貴神 (おおなむちのかみ)・・大神(おおみわ)神社 4)金山彦・・イザナミの子・・南宮大社(岐阜)・・黄金山神社(宮城・金崋山) 5)金屋子神(かなやこのかみ)=天目一箇神(あめのまひとつのかみ) ・・金屋子神社(島根) 6)一つ目小僧・・片目伝説・・一目連(いちもくれん)・・ 天目一箇神(あめのまひとつのかみ)・・天津麻羅(あまつまら)・・ 多度大社(三重県桑名)・・天目一神社(兵庫県西脇) 風の神・・一目連(いちもくれん)・・多度大社・・龍田神社(奈良県生駒にあり、 法隆寺の鎮守) 7)風の神・・蚩尤(しゆう)(武器の神・風を支配) ・・兵主神(ひょうずのかみ)・・穴師坐兵主(あなにいますひょうず)神社(奈良) ・・伊太祁曽(いたきそ)神社(和歌山)・・五十猛命(いそたけるのみこと)(木の神) 8)天日槍(あめのひぼこ)・・新羅の王家の者と伝えられる・・韓鍛冶集団の渡来・・ 出石 (いずし)神社(兵庫県豊岡・但馬国一之宮) 9)火・・たたら・・火之迦大神(ひのかぐつちのおおかみ)・・秋葉神社 (静岡県浜松)愛宕神社(京都右京区) 10)百足:三上山(天目一箇神)・赤城山(大巳貴神)・信貴山(毘沙門天) ・二荒山(大巳貴神) 11)東南風・・イナサー東南風は黒金をも通す(鹿島)・・武甕槌大神 タケミカヅチノカミ(物部の神)・・鹿島神宮 経津主(ふつぬし)・・星神・・鉱山は星が育成すると考えた・・香取神宮(千葉)鹿島 神宮(茨城)春日大社(奈良)塩釜神社(宮城) 12)山の神・・大山祇命(おおやまつみのみこと)・・大山祇神社(愛媛) 三島大社(静岡) 大山阿夫利神社(神奈川)寒川神社(神奈川・古代の祭神が大山祇といわれている) 13)湯・・湯立神事・・大湯坐―唖(ホムツワケ火持別で、火中生誕)・・白鳥が鳴 いたら唖が治った・・天湯河板挙(神(あめのゆかわたなのかみ)(白鳥を献じた人) 天湯河田神社(鳥取)・・金屋子神の乗った白鷺―客神(まろうど)・・白鳥・・餅 ・・矢・・矢にまつわる神事(弓矢は釣針と同一・幸福をもたらし、霊力がある) 14)朝日・・日吉・・日野・・猿・・日光二荒山・・俵藤太・・三上山・・百足山・ ・炭焼藤太・・淘汰―金、砂鉄を水で淘る(ゆる) 15)木地師・・惟喬親王・・小野・・小野氏・・小野氏の流れの柿本人麻呂・・鍛冶 ・・米餠搗大使命(たかねつきおおおみのみこと)小野神社製鉄地に多くある神社 16)お歯黒・・鉄漿(かね)・・鉄・・羽黒山神社・・鉄を多く含むハグロ石・・鉄鉱 泉・・修験道・・出羽三山・・湯殿山神社(大巳貴神) 色々な言い伝えがあるが、例えば、 稲荷の起源は鉄を作る民衆独特の信仰対象が発展したものとも考えられる。 古来から東南風のことをイナサと呼び、これが転化してイナセとも呼ばれているが、 これが稲荷に変化氏のでは、ともいわれる。例えば、南宮大社をはじめ 静鉄関係の神社建築には東南向きが多く、また古い鉄山のことばに 「東名風は黒金をもとおす」という言い伝えがあって、野たたらの遺跡も 山際の東南斜面に多い。 江戸年中行事には「十月八日吹子祭り、此の日鍛冶、鋳物師、白銀細工、 すべて吹革を扱う職人、稲荷の神をまつる。俗にほたけという。 ほたけは火焼也」とあって、稲荷信仰に従来言われているような農業や 商業の神とは違った一面があることを説いている。そして五行説や鉄治金 と強く結びつくと、出雲の製鉄神金屋子神となって現れる。 さらには、 「鉄山必要記事」によると、製鉄技術を伝えた神は金山毘古命かなやまひこのみこと 金山毘売命かなやまひめのきことの二柱の神であって、播磨国志相郡岩鍋 の地で、鍋釜などを製造する鉄器製造の技術を伝授し、さらに「吾は西方を 主る神なれば西方に赴かば良き宮居あらん」と白鷺に乗って、天空を飛翔し、 出雲国能儀郡比田村黒田の奥にあった桂の木の枝に天下り、ここで、「吾は 金屋子神なり、今よりここに宮居し、タタラを立て、鉄吹術を始むべし」と 宣せられた。そのとき多くの犬を連れて狩りに来ていた現金屋子神社神職 安部氏の先祖安部正重に、砂鉄収集から製鉄法までの一貫した製鉄技術 を伝授し、土地の豪族朝日長者の資力を背景として操業せしめたと言われている。 ただ、注意しなければならないのは、金屋子神が白鷺に乗って飛来したという 形になっているが、これは明らかに製鉄民俗の漂白を物語っていること、もう一つは この神社が長い年月はたしてきた中国地方の鉄山に対する冶金技術指導の 功績である。 諏訪大社にまつわる話も面白い。 祭神は建(たけ)御名方(みなかた)命(のかみ)(南方刀美命)で、出雲の国譲りで納得で きず諏訪に逃げてきた神である。 土着の洩(もり)矢(や)神(しん)を制し祭神となった。洩矢神は鉄輪を使い、建御名方命 は藤の枝を使って戦った。 藤は砂鉄を取り出す鉄穴流しで使うザルで、この話は製鉄技術の対決だったという。 御柱の起源をたどると、 諏訪地域は縄文文化がかなり栄えたといわれ、特に森と諏訪湖の水に恵まれた この地域は農耕の神として崇めるのに適した場所でもあった。 また、黒曜石が多く採れ、それが矢じりや農耕具として様々に使われたため、 大きな勢力を持つことになる。 縄文時代の1大勢力であったのだろう。それもあるのか紀元前10世紀に渡来した 水田稲作の波はここでは受け入れられず、弥生時代へは各地の色々な事情が あったのであろう。ここでは米よりも森の恵みで生活したのだ。 土着の農耕の神として、御左口神みしゃぐらという名で、崇められ、その土偶も 発掘されている。だが、古事記のある通り、出雲の勢力争いに敗れたタケミナカタ の神がこの地に来ることで大きく変わった。 最後はタケミナカタが勝利をおさめ、今は諏訪大明神と して祭祀されている。しかし、ミシャグチも漏神もれやのかみとしてそのまま 残り、その名残が御柱の起源とされている。諏訪大社が御柱を受け入れることは 山の神を里の神が受け入れることになる。このミシャグチの末裔が守矢家として 代々子の御柱の祭事を取り仕切ってきた。守矢は洩神からきているのであろう。 各地の勢力争いとそれに使われた鉄器による征服が読み取れるのが面白い。 神話や伝承や地域に残されている言い伝えを検証の対象とすること。これまで、この 分野はほとんど研究されてこなかったといっても過言ではない。特に戦後は架空の話し としてすっかり捨て去られてきた。しかし、日本人はもともと文字を持たずに古くから 口伝えによって物事を伝えてきたので、神話や伝承にこそ史実が含まれている可能性が ある。最善の資料は「金屋子神話」である。したがい、この分野からのアプローチは欠 かせないであろう。