江戸前、江戸っ子、江戸風情。どれもきっぱりさっぱりとした言葉です。粋でいなせでせっかちで、人情味があってお人よし。そんな愛すべき人々が住み、行き交った江戸という町は、なんと魅力にあふれていたことでしょう。江戸で創業し、江戸が東京と呼ばれるようになって久しい今も、当初の情熱や心意気をもち続ける店には、私たちを惹きつける特別なものがあります。日本各地から江戸入りし、そこをわが町としながら腕を磨いた職人たち。新しいもの好きな江戸っ子を満足させ続けた、匠の技や味。当時のにぎわいや面影を見つけに、江戸の老舗散歩へ出かけましょう。

日本橋人形町の打ち刃物店「うぶけや」

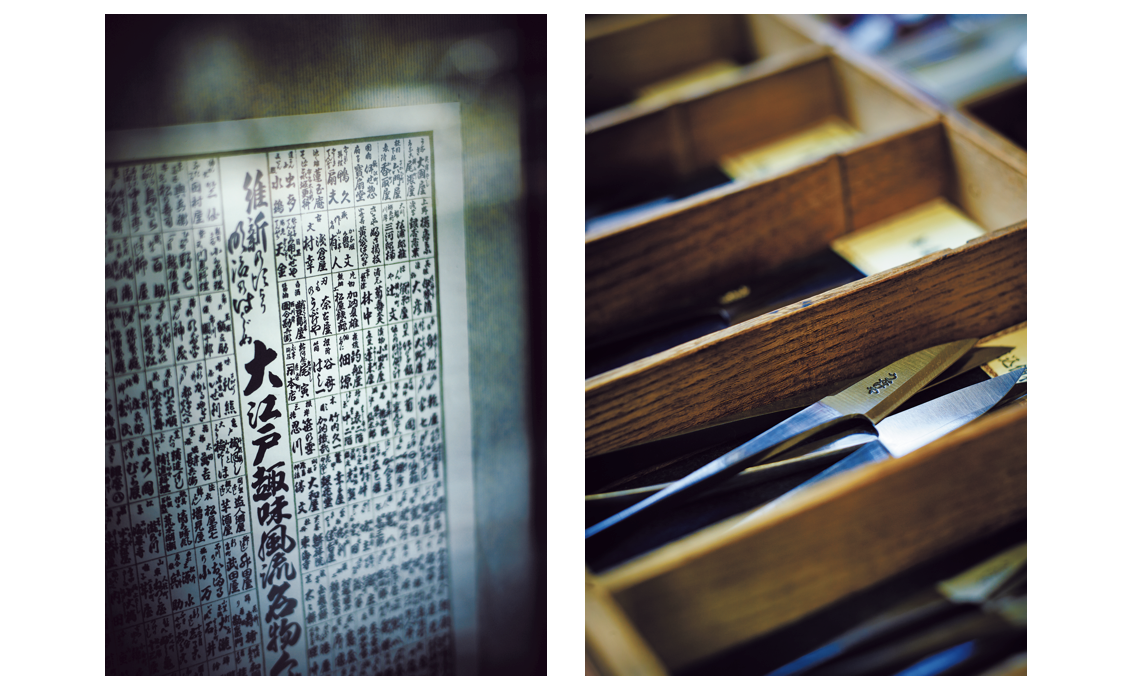

まず始めは、日本橋人形町の打ち物刃物専門店「うぶけや」。そもそもの創業は1783年、大坂といいますが、江戸時代の後期に江戸に出店。右書きの看板や木枠のガラス戸、ショーケースを境にした畳敷きの小上がり・・・と、江戸時代の創業が多い人形町でも、当時のお店の面影が色濃く残っている数少ない老舗です。

神田川から南、新橋あたりまでの中央通を中心とした一帯は、手に仕事をもった職人や商人が暮らした地域。日本橋は江戸開府と同時に架けられ、その翌年には日本橋が五街道の基点に定められます。ゆえに、江戸時代の日本橋一帯は商業の中心となり、富と力をもつ大商人も生まれました。 しかし三井や丸井といった大店(おおだな)が並ぶなか、職人がコツコツものをつくって売る「うぶけや」のような店も少なくありません。この町を活気づけ、気風(きっぷ)がよくて人情に厚い江戸っ子気質を育んだのは、そうした職人や商売人たち。日本橋では、ビルの合間に昔の風情を残してたたずむ老舗めぐりが可能です。

写真左は江戸の趣味風流名物をくらべたかわら版です。「うぶげや」の店名、見つけられますか?

うぶげや

佃島の江戸名物、佃煮の「天安」

さて、田園地帯にあった荒れた城と土地を急ピッチで大改造し、江戸を一大都市として整えていった徳川幕府ですが、なかにはこんな人情話も。本能寺の変が起こった際、わずかな手勢で堺にいた家康の三河への脱出を手助けしたのが、摂津国佃(せっつのくにつくだ)村の漁民。家康はそんな彼らを江戸に呼び寄せ、隅田川の石川島という小島続きの干潟(ひがた)を埋め立てた土地と、隅田川と河口一帯の漁業権を与えて恩返しをしました。その埋立地が佃島です。

漁業権は江戸城へ魚菜を献上するためのものでしたが、隅田川の漁量は豊富で、余った魚介は日本橋の河岸で売れました。地代も店(たな)費もかからず、小魚や貝類を煮た佃煮商売も発展。宵越しの金は持たない(持てない)のが江戸庶民といわれていますが、佃島での暮らしぶりはなかなかのものだったよう。落語の「佃祭」という噺(はなし)で、幸せに暮らす女の嫁ぎ先が佃島である、と描かれたことからも想像できます。そんな佃煮発祥の地である佃島で、天保8(1837)年に創業したのが「天安」。はじめは漁期に腐らない副菜が必要だったことと、時化(しけ)て漁ができないときのための保存食として、小魚や貝類を塩で辛く煮込んだものでしたが、次第に?油やざらめで甘辛い味付けに。上方の味から、江戸の好みに変わりました。

佃島と対岸の明石町(あかしちょう)を結ぶのは、日に何度も往復する渡し船。今からちょうど50年前の昭和39年、東京オリンピック開催に伴う都市整備で佃大橋が開通すると廃止されましたが、「天安」のすぐ近くには、〝佃の渡し〟の常夜燈(じょやとう)が今でも残っています。また、近年再開発も進む佃島ですが、家々が建ち並ぶ狭い路地、玄関先の植木鉢、猫の日向ぼっこ・・・など、まだまだ江戸風情を感じることができるのです。

天安(てんやす)

前半はここまで。後半では歌川広重の名所江戸百景にもゆかりのある『亀戸』や江戸の風流と文化を今も残すエリアである『靖国通り』まで足を運んでみましょう!

後半の江戸散歩はこちらから!

江戸散歩の続きに出かける前に、江戸の成り立ちを見てみましょう。

天正18(1590)年8月1日、駿河国(するがのくに)からの国替えで徳川家康が入場したのは、武蔵野(むさしの)の一隅にあった本丸だけの簡素な城。城下には八重洲(やえす)の河岸(かし)と麹(こうじ)町あたりに粗末な民家がいくつかあるだけという、のどかな田園地帯でした。徳川幕府が開かれたのはその13年後。千年の歴史と贅(ぜい)を尽くした文化をもつ京都や、寺内町(じないちょう)から発展した大坂とは異なり、江戸は国家統治のためにつくられた町だったのです。河川や道路の整備改修、造成や建設工事などで常に人手が必要だったことや参勤交代などもあり、江戸は日本各地から人が流入することで都市の形態をととのえていきました。そうして、それ以前に根付いた文化をもっていなかったこの町は、諸国の文化を吸収しながら、バラエティに富んだ江戸ならではの文化を生み育(はぐく)んでいったのです。その文化の豊かさは、当時の手技や好みを今に伝える老舗の数々に見ることができます。

さて、亀戸・九段へ足をのばしましょう

諸国からの出入りも多く、発展を続けていた江戸では、町の案内書、いわばガイドブックは必然でした。挿絵入りで80の名所旧跡が紹介された「江戸名所記(えどめいしょき)」や、親子3代が40年もの歳月をかけて完成させた全649図の「江戸名所図会(ずえ)」など、さまざまなガイドブックが人気を博します。歌川広重(うたがわひろしげ)もそのブームにのり、119枚の絵で当時の江戸名所をほぼ網羅した「名所江戸百景」を刊行。そのなかに、「亀戸天神境内」という1枚があります。垂れる藤の花や青々と描かれた松の向こうに、亀戸天神を象徴するこんもりとした太鼓橋(たいこばし)や、藤棚の下で花見をする人々の姿が。梅や藤の花の季節には、小船で隅田川から小名木川(おなぎがわ)、横十間(よこじっけん)川を上って亀戸天神の西門前に上がり、人々は花見参拝を楽しんだとか。

くず餅ひと筋200余年! 亀戸天神の「船橋屋」

広重が「亀戸天神境内」の絵を完成させた安政3(1856)年の約50年前にこの地で開業したのが、くず餅ひと筋200余年の「船橋屋」です。奈良や京都でいただく本葛による葛餅とはまったく異なるのが、「船橋屋」をはじめとする関東流のくず餅。湯で練った小麦のでんぷんを蒸し、黒蜜ときな粉をかけたものをいいます。発祥は諸説あるようですが、そのひとつが「船橋屋」。初代の勘助(かんすけ)は、花見でにぎわう亀戸天神の参拝客を見て何か振る舞えないかと考案したのが、故郷の良質な小麦を使ったくず餅でした。

はじめは境内の茶店で出していましたが、瞬(またた)く間に江戸名物のひとつと数えられるほどの評判となり、明治中期には鳥居近くの現在地に立派な店をもつまでに。芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)や永井荷風(ながいかふう)、吉川英治(よしかわえいじ)などの文化人も幾度となく店を訪れ、この素朴な味を堪能したといいます。

亀戸天神の鳥居が面している蔵前橋通りには「船橋屋」のほか、〝天神まんじゅう〟や〝天神せんべい〟と看板を掲げる店や、のり、漢方薬、甘栗、炒り豆屋などがあり、参拝客が行き交う江戸時代の亀戸の様子が目に浮かぶよう。そしてふと目を上に向けると、「船橋屋」の瓦屋根からは、にょっきり東京スカイツリーが。江戸と東京、新旧の姿が入り交じる、なんとも楽しい老舗散歩です。

船橋屋(ふなばしや)

江戸~明治の政治と文化を伝える「九段下 玉川堂」

さて、九段下(くだんした)や神保町(じんぼうちょう)界隈も、江戸の風流と文化を残すエリア。日本橋川に架かった俎橋(まないたばし)のたもとの靖国通りに間口を開ける「九段下 玉川堂」も、筆や和紙、墨など書道具を専門とする老舗です。

この店の創業は文政元(1818)年。当時は、現在のホテルグランドパレス周辺の飯田町中坂に店を構えていました。江戸時代は今の靖国通り(当時の九段坂)より中坂のほうが町人町としてにぎわいを見せ、神保町や駿河台は直参旗本のお屋敷町。神田川畔には高杉晋作や桂小五郎が通った齋藤弥九郎道場があり、『南総里見八犬伝』を書いた滝沢馬琴は中坂で寺子屋を開校。彼の『馬琴日記』には、「玉川堂に筆を40本注文しに行った」など、玉川堂の名前が頻繁に記されていて、この店の繁盛ぶりがうかがえます。そのころの九段坂の上からは、品川沖に入る船や富士山の勇姿も望めたとか。

明治維新後、中坂から現在地へと移った「玉川堂」ですが、当時店の裏には旗本屋敷跡の広い庭と池があり、そこで「玉川亭」という貸席を開いていました。書画会や勉強会、会議など、ここに通った文化人は数多く、現在の日本医科大で助手をしていた野口英世(のぐちひでよ)の渡米歓送会が開かれたりも。二松学舎(にしょうがくしゃ)で漢文を勉強した夏目漱石は学校帰りに九段坂を下りて寄り、?町に屋敷があった永井荷風はここで尺八の稽古をし、晩年までよく店を訪れたとか。もちろん名だたる書家も玉川堂製の筆を贔屓(ひいき)にしてきました。

九段下玉川堂

(くだんした ぎょくせんどう)

江戸時代は政治、維新後は学業の町でもあった九段界隈は、同じ町人町であっても日本橋や下町とは趣の異なる、文化の薫り高い町です。関東大震災や東京大空襲などで幾度も町の様子は変わりましたが、東京には、江戸時代に創業し、江戸の味や江戸の職人技を継承する老舗が100を超えて残っています。それらは伝統を守るだけでなく、創業当時の心意気を胸に時代とともに躍進してきたからこそ、現代も愛されているのです。そんな老舗を訪ねながら、江戸っ子の暮らしぶりや当時の町のにぎわいに思いをめぐらす散歩は楽しいものです。

0 件のコメント:

コメントを投稿