1300年続く旅館…思わず圧倒される年月ですが、実際に日本には705(慶雲2)年から続く世界最古の老舗旅館があります。山梨県・西山温泉「慶雲館(けいうんかん)」。2011年に、ギネスブックに「世界で最も歴史のある旅館」として登録されました。実はその直前まで世界最古とされていたのは、石川県・粟津(あわづ)温泉の旅館「法師」(718年創業)でした。「慶雲館」の申請により、こちらは次点となりましたが、ギネスの上位を日本が占めることは驚くべき事実です。

このような1000年超えの旅館が奇跡的に存続する背景には、有史以来、日本に息づく湯治(とうじ)の文化があります。「慶雲館」は天智天皇の側近・藤原鎌足(ふじわらのかまたり)の息子の真人(まひと)があたりを流浪し、湯を発見したことに始まります。真人は狩猟の途中で、岩の間から湧く湯に入ってみたところ心身の疲れが回復。後日その場所に自ら湯壺をつくったといいます。霊泉の噂は村々へ広がり、さらには遠く京の都で知られるまでに。758年にはこの霊泉の夢を見た孝謙(こうけん)天皇が、はるばる訪れて入湯。時代が下っても、武田信玄や徳川家康が訪れるなど、その威光は留まるところを知りません。また、前述の旅館「法師」の開湯は白山(はくさん)で修行した泰澄大師(たいちょうだいし)として知られています。大師は白山大権現の夢のお告げで霊泉を見つけ、病に苦しむ人々に役立てるため湯治宿を建てるのです。このように健康への憧れ、長命への願いが温泉に人を引き寄せるという本質は、今も昔も何ら変わりはありません。またそこには自然に湧き出す霊泉という、大いなるものへの信仰を伴い、古い湯治場の多くに、温泉寺や温泉神社などがあります。現代のような医薬品のない時代、心身をいたわるという実益と、なぜだかわからないが元気になるという温泉の神秘に人々は魅了され、宿はそのひとつの拠りどころとなったと言えるでしょう。

和歌山県田辺市にある龍神温泉は、歴代の紀州徳川藩主の別荘地のような場所でした。藩主が建てた「上御殿(かみごてん)」(1657年創業)は、その趣を固くなに守り、今なお私たちは奥深い自然の中でのくつろぎを、時代を超えて味わうことができます。

ところで、日本の交通網は織豊(しょくほう)政権下から近世にかけて全国的な整備が進みましたが、物資や人の行き来が増えると、峠や河川の難所、あるいは城下町など人々の滞留の多い場所に旅籠(はたご)などの宿泊施設が増えていきます。江戸時代には参勤交代で使われる宿も不可欠でした。寛政年間に中山道(なかせんどう)の木曽奈良井宿で生まれた「ゑちご屋旅館」(長野県・塩尻)や、元禄時代に大多喜(おおたき)城下で旅籠を営んだ「大屋旅館」(千葉県・大多喜)など、各地に続くそのような老舗もまた歴史の貴重な語り部です。

江戸時代、それまで自由な移動が許されなかった庶民が、信仰を目的とする旅を楽しむことができるようになると、温泉や宿泊施設は日常に異なる風を呼び込んでくれる魅惑の場所になっていきます。また、多くの文人墨客(ぶんじんぼっかく)が温泉地を訪れ、創作のインスピレーションを受けたり、実際にそこを舞台に詩作や執筆にいそしむことで、温泉地や宿泊施設はより多くの人々に知られ、愛されることにもなりました。

石川県・山代温泉では、若き北大路魯山人が「あらや滔々庵(あらやとうとうあん)」などに長く滞在。温泉地という環境の豊かさ、人々が集い育む多様な文化、集積する富がもたらす余裕など、あらゆる条件が揃った老舗旅館は、日本の芸術や文化を涵養(かんよう)したともいえるでしょう。 「私は温泉にひたるのが何よりの楽しみだ。一生温泉場から温泉場へ渡り歩いて暮らしたいと思っている」と書いたのは川端康成(「湯ヶ島温泉」)。川端でなくとも、そう感じる人は少なくないのではないでしょうか。世界に誇る老舗旅館の存続は、健やかで豊かな人生を願い、自然と和すひとときを求めてきた、この国の熱情と対をなしているのかもしれません。

慶雲館 創業705年

全世界が注目!深山幽谷のなかの最古の秘湯

無色透明、ほんのりと温泉特有の香りのするやわらかな湯が1300年湧き続けています。2006年の掘削事業で日本随一の自噴泉が堀り当てられたことは、世界最古湯のますますの威風を予感させて象徴的です。

明治時代初期の慶雲館の様子

明治時代初期の慶雲館の様子

明治時代初期の慶雲館の様子

明治時代初期の慶雲館の様子

標高800mの渓谷に挟まれた一帯は、深山幽谷(しんざんゆうこく)という言葉が似つかわしく、6種の風情異なる浴場での湯浴みは太古の息吹を感じる体験です。

慶雲館

上御殿 創業1657年

紀州徳川家が愛でた往時の姿を山間に守り伝える

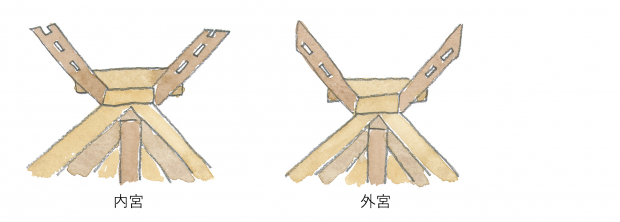

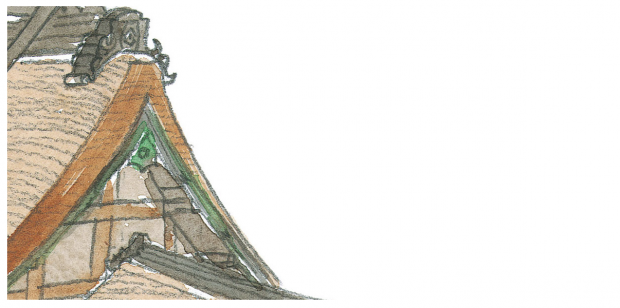

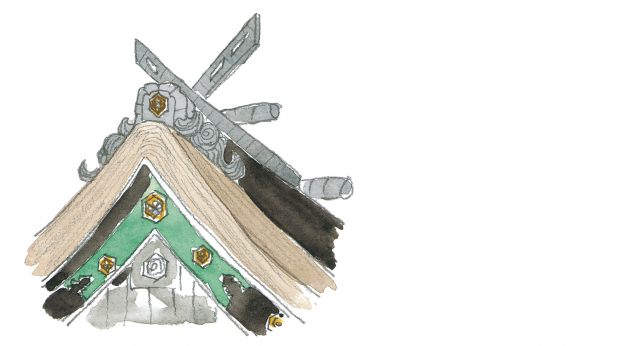

弘法大師空海が拓いた秘湯、和歌山県・龍神温泉。こんもりとした山々と清流を望む地に、紀州徳川家の祖・徳川頼宣が惚れ込んで建てた宿で、上御殿と名付けられました。

撮影 小西康夫

撮影 小西康夫

撮影 小西康夫

撮影 小西康夫

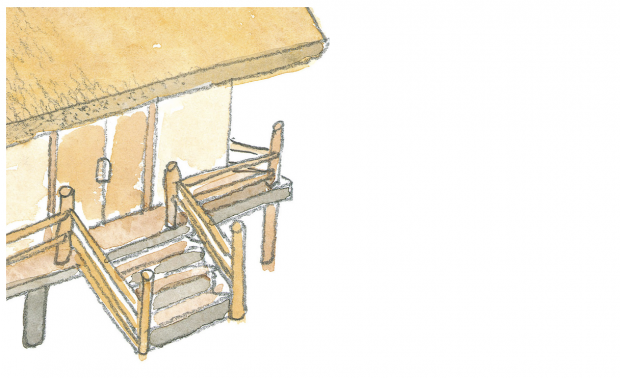

当時使われた「御成りの間」の姿もそのままに、現在も宿泊が可能です。それは代々の当主の手厚い管理があってのこと。磨き抜かれた江戸時代初期の空間がもたらす安らぎと、日本三美人の湯と讃えられる、名湯の心地よさにも感動がひとしおです。

上御殿

あらや滔々庵 創業1639年

惜しみなく芸術が配された美の宿

初代の荒屋源右衛門(あらやげんえもん)は、加賀大聖寺(だいしょうじ)藩主の前田利治から湯番頭を任ぜられ、以後も代々藩主を迎えてきたことからその由緒が推し量られます。

大正時代には趣味人の15代当主が、まだ無名の魯山人のパトロン的役割を担いました。館内には魯山人の書画や器はもちろんのこと、現当主好みの芸術作品もごく自然にそこに調和しています。芸術を愛し、芸術に愛された希有な宿として、隅々に美を感じる滞在が叶います。